Государев полк — воинская часть, временная, в Русском царстве. Обычно Государев полк существовал на период похода Государя.

В 7054 году от Сотворения мира (позже 1546 г. от Рождества Христова) в апреле месяце начался первый большой поход Царя и Великого князя Владимирского и Московского Ивана Васильевича Рюрика всея Русии на своё дело из города Москвы в город Коломну.

О времени окончания похода нет сведений, но известно, что летом Иван Васильевич Рюрик совершил поездку в город Новгород Великий и город Псков. Календарный год завершался 31 августа, поэтому можно предположить, что из города Коломны Иван Васильевич Рюрик уехал в июле месяце.

От героев былых времён не осталось порой имён.

Те, кто приняли смертный бой, стали просто землёй и травой.

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним.

Автор текста (слов): Агранович Е. Д., Композитор (музыка): Хозак Р. М. 1971 г.

***

7054 г. от Сотворения мира — позже 1546 г. от Рождества Христова.

Сентябрь

1 сентября начался 7054 г. от С.м. (позже 1546 г. от Р.Х.)

= Из биографии Ивана Васильевича Рюрика =

25 августа 7038 г. от С.м. (1530 г. от Р.Х.) — родился княжич Иван Васильевич Рюрик. Отцом был Божьей милостью царь и государь всея Русии и великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский и Болгарский, и иных, государь и великий князь Новогорода Низовские земли, и Черниговский, и Рязанский, Волотский, Ржевский, Белёвский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский и Кондинский Василий Иванович Рюрик. Мамой была Царица и Великая княгиня Елена Васильевна Рюрик (в девичестве Глинская).

25 августа 7039 г. от С.м. (1531 г. от Р.Х.) — исполнился 1 год княжичу Ивану Васильевичу Рюрику.

25 августа 7040 г. от С.м. (1532 г. от Р.Х.) — исполнилось 2 года княжичу Ивану Васильевичу Рюрику.

25 августа 7041 г. от С.м. (1533 г. от Р.Х.) — исполнилось 3 года княжичу Ивану Васильевичу Рюрику.

3 декабря 7041 г. от С.м. (1533 г. от Р.Х.) — умер отец княжича Ивана Васильевича Рюрика. Иван Васильевич Рюрик стал Царём и государем всея Русии и великим князем Владимирским и Московским, и унаследовал титул своего отца Великого князя Владимирского и Московского Василия (3-го) Ивановича «Божьей милостью царь и государь всеа Русии и великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский и Болгарский, и иных, государь и великий князь Новогорода Низовские земли, и Черниговский, и Рязанский, Волотский, Ржевский, Белёвский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский и Кондинский». С 4 декабря 1533 г. по 3 апреля 1538 г. регентшей ВкМ при малолетнем сыне Царе и государе всея Русии и Вел. князе Иване Васильевиче Рюрике была его мать Елена Васильевна Рюрик (12) (105).

25 августа 7042 г. от С.м. (1534 г. от Р.Х.) — исполнилось 4 года Царю и государю всея Русии и великому князю Владимирскому и Московскому Ивану Васильевичу Рюрику.

С 1 сентября по 31 августа 7043 г. от С.м. (1535 г. от Р.Х.) в управление Елены Васильевны Рюрик выстроены стены Китай-города (1535 г.) в гор. Москве, проведена денежная реформа, в результате которой в государстве была введена единая монетная система (12) (105).

25 августа 7043 г. от С.м. (1535 г. от Р.Х.) — исполнилось 5 лет Царю и государю всея Русии и великому князю Владимирскому и Московскому Ивану Васильевичу Рюрику.

25 августа 7044 г. от С.м. (1536 г. от Р.Х.) — исполнилось 6 лет Царю и государю всея Русии и великому князю Владимирскому и Московскому Ивану Васильевичу Рюрику.

25 августа 7045 г. от С.м. (1537 г. от Р.Х.) — в 7 лет Царь и государь всея Русии и великий князь Владимирский и Московский Иван Васильевич Рюрик стал отроком.

3 (или 4) апреля 1538 г. 7046 г. от С.м. (1538 г. от Р.Х.) Царица и Великая княгиня Елена Васильевна Рюрик (в девичестве Глинская) умерла (7) (12) (105).

За малолетством Ивана Васильевича Рюрика после смерти мамы (в 1538 г.) правление государством перешло к Боярской думе, причём в ней преобладали то князья Шуйские, то кн. Иван Фёдорович Бельский, то вновь Шуйские в 1538-43 гг. (14).

25 августа 7046 г. от С.м. (1538 г. от Р.Х.) — исполнилось 8 лет Царю и государю всея Русии и великому князю Владимирскому и Московскому Ивану Васильевичу Рюрику.

25 августа 7047 г. от С.м. (1539 г. от Р.Х.) — исполнилось 9 лет Царю и государю всея Русии и великому князю Владимирскому и Московскому Ивану Васильевичу Рюрику.

25 августа 7048 г. от С.м. (1540 г. от Р.Х.) — в 10 лет Царь и государь всея Русии и великий князь Владимирский и Московский Иван Васильевич Рюрик стал взрослым.

25 августа 7049 г. от С.м. (1541 г. от Р.Х.) — исполнилось 11 лет Царю и государю всея Русии и великому князю Владимирскому и Московскому Ивану Васильевичу Рюрику.

25 августа 7050 г. от С.м. (1542 г. от Р.Х.) — в 12 лет Великий князь Владимирский и Московский Иван Васильевич Рюрик стал полноправным членом княжеского общества.

В конце 1543 г. от Р.Х. подросший Иван Васильевич Рюрик впервые проявил свою власть: казнил «боярского первосоветчика» кн. А. М. Шуйского и разослал в ссылку его приверженцев; после этого правление перешло к родственникам Ивана Васильевича Рюрика, Глинским (14).

25 августа 7051 г. от С.м. (1543 г. от Р.Х.) — исполнилось 13 лет Царю и государю всея Русии и великому князю Владимирскому и Московскому Ивану Васильевичу Рюрику. «В 1543 г. Б. И. Сукину, ехавшему в Литву, велено было, между прочим, объявить в Литве, что Государь ищет невесты, но в Литве на этот намёк не обратили внимания» (1) «С конца 1543 г. Великий князь Иван Васильевич считает себя самостоятельным правителем; на деле всем стали заправлять князья Глинские, родственники его с материнской стороны». (1, Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф. Ф. Петрушевского. Статья «Иоанн IV Васильевич».) (2, Русский биографический словарь. Издано под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А. А. Половцева. Т. 8 (1897 г.) Статья Сергея Михайловича Середонина «Иоанн IV Васильевич Грозный».)

25 августа 7052 г. от С.м. (1544 г. от Р.Х.) — исполнилось 14 лет Царю и государю всея Русии и великому князю Владимирскому и Московскому Ивану Васильевичу Рюрику. «3 марта 1544 г., на первой неделе великого поста, Государь Иван Васильевич поехал на моленье к Сергию (Троице Сергиев монастырь), оттуда на моленье в гор. Макарьев в Калязин монастырь, затем «на свою государскую потеху в Заболотье на медведи», оттуда опять на моленье к Сергию (Троице Сергиев монастырь) и в город Москву.» (2)

25 августа 7053 г. от С.м. (1545 г. от Р.Х.) — в 15 лет Великий князь Владимирский и Московский Иван Васильевич Рюрик стал совершеннолетним и дееспособным, мог самостоятельно принимать участие в государственных делах и военных походах. С 1545 г. поездки Государя Ивана Васильевича становятся ещё продолжительнее и отдалённее от гор. Москвы: он ездит в гор. Переяславль, гор. Ростов, гор. Ярославль, в гор. Вологду, в гор. Новгород Великий и гор. Псков. (1, Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф. Ф. Петрушевского. Статья «Иоанн IV Васильевич».)

. В Энциклопедическом словаре под редакцией профессора И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф. Ф. Петрушевского, издававшегося в 1890 – 1907 годах, в статье «Иоанн IV Васильевич» написано:

_ Новое появление Шуйских (примечание: князей Ивана и Андрея Михайловичей и Фёдора Ивановича Скопина) во власти ознаменовалось усилением власти наместников в городах. Положение становилось невыносимым; составился заговор против Шуйских, во главе которого стали родственники Великого князя Владимирского и Московского Ивана Васильевича Рюрика, Глинские; заговор созревал долго; наконец, в декабре 1543 г., Великий князь Иван Васильевич (в возрасте 12-13 лет) собрал бояр, объявил им, что знает, как многие участвовали в хищениях и неправдах, но теперь казнит только одного князя Андрея Михайловича Шуйского, которого приказал схватить псарям: те растерзали его. Но правления на себя Великий князь Иван Васильевич не принял, а положился на Глинских и дьяка Захарова, в котором историк Е. А. Белов основательно видит одного из главных деятелей этого времени.

_ Новые властители (примечание: Глинские и дьяк Захаров) занялись преследованием людей им неприятных: в 1544 году князь Кубенской, приверженец князей Шуйских, был подвергнут опале, но потом помилован; в 1545 г. урезан язык Бутурлину и положена опала на Фёдора Воронцова, бывшего любимца Царя, против которого было то обстоятельство, что он желал сохранить своё влияние: «Кого Государь пожалует без Феодорова ведома, и Феодору досадно!». … В это время (в 1546 году) шестнадцатилетний Великий князь Иван Васильевич забавлялся и не думал об управлении. (1)

. В Русском биографическом словаре, издававшемся в ..-1918 годах, в статье «Иоанн IV Васильевич Грозный» написано:

_ … в 1543 г., после ссылки Ф. Д. С. Воронцова в г. Кострому, Великий князь Иоанн Васильевич 16 сентября поехал к Сергию (Троице Сергиев монастырь), заезжал в город Можайск и другие места и возвратился в город Москву только к 1 ноября.

_ 29 декабря 1543 г. Великий князь Иоанн Васильевич приказал схватить «первосоветника боярского», князя А. М. Шуйского, велел отдать его псарям и «псари взяша и убиша его, влекуще к тюрмам противу ворот Ризположенных во граде»; князь Ф. Скопин-Шуйский, князь Ю. Темкин, Ф. Головин были разосланы и «от тех мест начаша бояре от государя страх имети и послушание», говорит летописец.

_ С конца 1543 г. Великий князь Иоанн Васильевич считает себя самостоятельным правителем; на деле всем стали заправлять князья Глинские, родственники его с материнской стороны; сам Иоанн Васильевич не обнаружил ни чем желания взяться в действительности за дело правления; ещё в 1543 г. Б. И. Сукину, ехавшему в Литву, велено было, между прочим, объявить в Литве, что Государь ищет невесты, но в Литве на этот намёк не обратили внимания.

_ С конца 1543 г. Великий князь Иоанн считает себя самостоятельным правителем, когда 29 декабря 1543 г. он велел схватить «первосоветника боярского», князя А. М. Шуйского, и убить его, а князя Ф. Скопина-Шуйского, князя Ю. Темкина, Ф. Головина разослать из г. Москвы и слушать Государя, на деле всем заправляли князья Глинские, родственники его с материнской стороны; сам Великий князь Иоанн Васильевич не обнаружил ни чем желания взяться в действительности за дело правления; …

_ 3 марта 1544 г., на первой неделе великого поста, Великий князь Иоанн Васильевич поехал к Сергию, оттуда в Макарьев Калязин монастырь, затем «на свою государскую потеху в Заболотье на медведи», оттуда опять к Сергию (Троице Сергиев монастырь) и в город Москву.

_ … из личных его, Великого князя Иоанна Васильевича, действий за это время знаем лишь его разъезды, опалы и казни, казалось бы несвойственные в столь раннем возрасте: в сентябре 1545 г. урезан язык А. Бутурлину за невежливые слова, в октябре 1545 г. положена опала на князя И. Кубенского, князя П. Шуйского, князя А. Горбатого, Ф. Воронцова, князя Д. Палецкого, в декабре 1545 г. они прощены по ходатайству митрополита Макария. (2)

В Большой советской энциклопедии, издававшейся в 1969 – 1978 годах, в статье «Иоанн Грозный» написано:

_ После смерти отца Василия III Ивановича остался 3 лет, после смерти матери Елены Глинской — 7 лет.

_ Характер Ивана IV Васильевича складывался в годы боярского правления (в 1538—48 годах), которое сопровождалось засильем временщиков, борьбой за власть между враждующими боярскими группировками Шуйских и Бельских, интригами и убийствами; уже в юности Иван IV Васильевич безжалостно расправлялся с неугодными лицами из своего окружения.

_ Активное участие Ивана IV Васильевича в государственной деятельности начинается с создания так называемой Избранной рады (1549 г.), фактическим руководителем которой был А. Ф. Адашев. (3)

Великий князь Владимирский и Московский Иван (4-й) Васильевич Рюрик унаследовал титул своего отца Великого князя Владимирского и Московского Василия (3-го) Ивановича «Божьей милостью царь и государь всеа Русии и великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский и Болгарский, и иных, государь и великий князь Новогорода Низовские земли, и Черниговский, и Рязанский, Волотский, Ржевский, Белёвский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский и Кондинский», который по документам известен с 7022 г. от С.м. (1514 г. от Р.Х.).

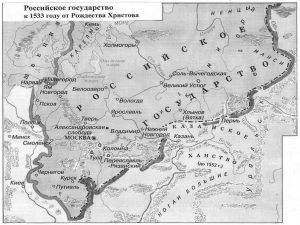

. К концу правления Царя и Великого князя Владимирского и Московского Василия (3-го) Ивановича Рюрика и к началу правления Царя и Великого князя Владимирского и Московского Ивана (4-го) Васильевича Рюрика в 1533 году от Р.Х. Русское царство граничило на северо-западе с Шведским королевством, на западе и юго-западе с Великим княжеством Литовским, на юге с Крымским ханством, на юго-востоке с Казанским ханством, на северо-востоке с сибирскими княжествами.

Фото. Русское царство к 1533 году.

_ Родоначальником Государева двора был «Княжий стан», потом «Княжий двор», с необходимыми «клетями» (позже «хоромами») на случай приезда Князя.

«Княжий Двор», по летописным известиям X, XI и XII веков, состоял из «клетей» — летних княжеских покоев, и «изб» — зимних покоев.

_ Некоторые из «клетей» носили особые названия: «горенки», «ложницы» или «одрины» (спальни), «гридницы» (где происходили пиры), «божницы» (домовые храмы князей) и с XIII века «повалуши» (для склада домашней рухляди), «столовые», «горницы», «светлицы», «сонники» (летние спальни).

_ Все эти «клети» (или «хоромы») и «избы» ставились отдельно и соединялись «сенями», «сени» служили обыкновенно разделением «хором» на два этажа: верхний и нижний; все постройки (горницы и церкви) «на сенях» были уже во втором этаже.

Князья занимали верхний этаж, который в XVI и XVII веках назывался просто «верхом»; в нижнем этаже, т. е. в «подклетях», древнейших «порубах», жили «княжи слуги», «отроки», «детские» и все, составлявшие «Княжий Двор».

Над «клетями» строились иногда «чердаки» и «терема», которые составляли третий этаж.

_ В древности красивые по постройке или местоположению «Княжие Дворы» назывались «Красными», а «Княжий Двор» князя Юрия Владимировича Рюрика по прозванию Долгорукой (правил с 1113 г. или 1096 г. по 1157 г. от Р.Х.) — даже «Раем».

_ По своему назначению и расположению княжеские и великокняжеские «дворы» (состояли из «клетей», другое название «хоромы», и «изб») до конца XV века состояли из трёх отделений:

1) помещение Князя и отдельно для Княгини, детей и родственников Князя;

2) клети (хоромы) непоковые, назначенные для разных собраний, и

3) все хозяйственные дворовые постройки и службы.

_ До конца XV века все постройки были деревянные.

_ В 1484 г. от Р.Х. Великий князь Владимирский и Московский Иоанн (3-й) Васильевич Рюрик приказал в г. Москве на Княжеском дворе заложить новые каменные палаты (ранее зимние избы), окончательно отстроенные только к 1508 г. от Р.Х.

Несмотря на то, что в общих чертах новая постройка сохранила тип прежних «клетей» («хором») и «изб», но в ней, по отзывам современников, отразился итальянский характер архитектуры архитектора Марка Руфа, а во внутреннем убранстве комнат — вкус Великой княгини Софьи, стремившейся к пышности.

_ С течением времени, особенно после пожаров, довольно частых в XVI и XVII веках, многие деревянные «Княжие Дворы» были заменены каменными строениями.

_ Не было ни одного Государя после Великого князя Владимирского и Московского Василия (3-го) Ивановича Рюрика, который бы не сделал каких-либо пристроек, к новым палатам, украшений в них и т. д. Все эти новые постройки сохраняли во многом прежний характер древнерусской архитектуры.

_ Более всего сведений о внешнем и внутреннем виде Государева Двора сохранилось от XVI столетия (вторая половина; 1550-е годы от Р.Х.) и XVII века (1600-е годы от Р.Х.).

Внешний вид представлял пёструю массу зданий самой разнообразной величины, разбросанных без всякой симметрии, теснившихся друг подле друга и возвышавшихся одно над другим. Общая пестрота увеличивалась ещё от разнообразнейших крыш: двускатных, епанечных, в виде шатров, скирдов, бочек с гребнями и маковицами, башен и башенок, внешних резных украшений. Двор огораживался решёткой с воротами, на которых висели образа. Ворота были: Курятные (переименованы в 1658 г. от Р.Х. в Троицкие), Колымажные, Воскресенские и Золотые или Гербовые, с башней, на вершине которой — двуглавый орёл, а на стенах — гербы областей Московского государства.

Внутренний вид представлял богатое убранство всех помещений.

В приёмных палатах Государева Двора стоял Государев трон (царское место), богато украшенный золотом, серебром и тканями. Подле стен стояли лавки.

В помещениях в красных углах стояли простые столы, дубовые или липовые. Подле столов и лавок — скамьи и стольцы (табуреты).

Стены украшались «стенным подволочным письмом» («бытейскою стенописью»), а иногда «травами» и «аспидом» (*). На стенах висели зеркала, которые хранились в чехлах.

На протяжении столетий самой обыкновенной мебелью в помещениях были лавки подле стен, иногда накрывавшиеся «полавочниками». (15)

— — —

(*) Аспид (от греческого слова «aspis») – имеет значения: 1) ядовитейшая из змей; 2) злой, хитрый, язвительный человек; 3) род сланца или толстого чёрного слоистого камня, из которого делают грифельные доски; 4) прежнее название камня «яшма»; 5) старинная пушка, в 5 футов длины. (92)

Яшма (арабское слово) — это камень из семейства кварцев, разных цветов, распадающийся на множество видоизменений (см. слово Ляпис). (93)

Ляпис (латинское слово) — то же, что адский камень. (94)

Аспид – имеет значения: 1) змея, от укуса которой умерла Клеопатра; 2) глинистый сланец, из которого делаются т. н. грифельные или аспидные доски; 3) в переносном значении, злой и коварный человек. (96)

Яшма (от арабского слова «яшб»), плотная непросвечивающая кремнистая горная порода; декоративный и поделочный камень. Яшма окрашена в жёлтые, красные и зелёные цвета. По характеру окраски различают яшмы: однородные, пятнистые, полосчатые, пестроцветные (ситцевые, парчовые), пейзажные и другие. Главные месторождения яшмы находятся в России, Германии, Египте, Индии, США. Недекоративная яшма используется как технический камень. (97)

Теперь немного о чинах, которые существовали в правление Царя и великого князя Ивана Васильевича Рюрика.

Боярин — старинный чин княжеского двора в Великом княжестве Московском и Русском царстве. Или Дворцовый чин от слова дворец.

_ Бояре («огнищане», «княжие мужи», «бояре») – на Руси представители особого правительственного класса, которые были ближайшими правительственными сотрудниками Князя.

_ Князь, имевший государственную власть, и его дружинники, составлявшие обычный совет Князя, с которым он думает об устроении земли, являлись властью в Княжестве.

_ Первоначально члены дружины назывались «огнищане», затем назывались «княжими мужами», а затем назывались «боярами».

_ Дружина в свою очередь делилась на старшую и младшую, которые имели и свои подразделения. Старшая дружина была близка к Князю, но из этой Старшей дружины выделялось несколько человек, особенно важных, близких к Князю. Старшая дружина в наше время известна под именем «бояр».

_ Высший правительственный класс в княжестве удельного времени обозначается в княжеских грамотах 14-го и 15-го столетий названием бояр введённых и путных, или путников. «Бояре введённые» были управителями отдельных ведомств Княжеской дворовой администрации или дворового хозяйства, дворский (позже – дворецкий, казначей, сокольничий, стольник, чашник) и прочие. «Путными боярами» назывались все дворовые чиновники, высшие и низшие, получавшие за службу дворовые земли и доходы в «путь» или в «кормление».

«Боярин введённый» был вместе и «боярином путным», потому что обыкновенно пользовался таким жалованьем; но как «большой боярин», он возвышался над «простыми боярами путниками», которые не были главными управителями отдельных ведомств дворового хозяйства. Князь, назначая «бояр» главными распорядителями своего дворового хозяйства, поручая им своих домовых слуг и свои домашние дела, как бы вводил этих «бояр» в свой двор, так что они считались как бы живущими в Княжеском дворе. В таких случаях звание: «введённый боярин» соответствовало по значению позднейшему званию «бояр комнатных или ближних». (20)

Фото. Русское царство. Заседание Боярской думы. Деталь «царского места» Царя и великого князя Всея Русии Ивана Васильевича Рюрика Грозного в Успенском соборе Московского Кремля. Позолоченная резьба по дереву. 1551 год от Р.Х.

Фото. Русское царство. Заседание Боярской думы в правление Царя и великого князя Всея Русии Михаила Фёдоровича Романова. Приём гольштейнских послов. Рисунок из «Путешествия» А. Олеария. 1656 год от Р.Х.

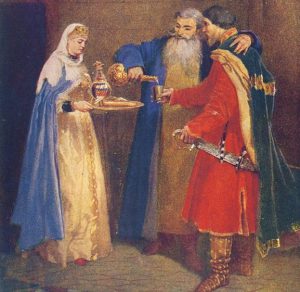

Фото. «Угощение боярина». Художник В.Г. Шварц. 1865 г. Россия. (90)

Большой боярин — старинный чин княжеского двора в Великом княжестве Московском и Русском царстве. Или Дворцовый чин от слова дворец.

Название «Боярин» в наших летописях встречается со времён самых первых Князей; «Большими же боярами» стали называться в период существования Великого княжества Московского и Русского царства приближённые к Государю лица, на которых возлагались важные обязанности, а позже, по водворении на Руси единодержавия, так назывались «старшие бояре», которым поручалось главное начальство над войском и которые находились в главном или «большом полку», почему и назывались ещё «большого полку воеводами» (см. статью «Бояре»). (21)

Путь в старину, кроме обычного значения дороги, обозначал ещё:

1) всякое средство к достижению известного дохода; «Путём» назывался всякий промысел, всякая хозяйственная статья и сельскохозяйственные угодья: рыбные ловли, бортные ухожья, бобровые гоны и прочее;

2) заведование какой-либо частью дворцового хозяйства Великих и удельных князей (административные пути — конюший, сокольничий, ловчий, стольничий, чашничий); отсюда и «Бояре», заведовавшие этими «Путями» — ведомствами, назывались «путными»;

3) право, а также документ, на котором оно утверждалось;

4) установившийся обычай или порядок;

5) толк, прок, польза; отсюда путный, беспутный и выражение: «в нём пути не будет!. (38)

Путь – это название определённых административно-территориальных единиц, подвластных лицам дворцового аппарата Русских Князей в 14-м, 15-м и 1-й половине 16-го столетий, с которых собирались средства на содержание Княжеского двора.

Возглавлялись «пути» «Путными Боярами», которым подчинялись их слуги, жившие в слободах, сёлах и деревнях: сокольники, кречетники, бобровники, бортники, огородники, садовники и т.д.

Были «Пути» «Конюшего» (ведал княжескими табунами, стадами, лугами), «Ловчего» (ведал охотой на зверя), «Сокольничего» (ведал охотой на птиц), «Стольничего» (ведал рыбной ловлей, садами, огородами), «Чашничего» (ведал бортными лесами, т.е. пасеками).

Русские «Пути» можно сопоставить с татарскими «Даругами» (по русским источникам – «дорогами»).

«Пути», как Княжеские дворовые административно-территориальные единицы, были ликвидированы около середины 16-го столетия, но термин «путь» сохранялся в отдельных случаях до 17-го столетия (до 1600-го года от Р.Х.). (39)

Окольничий — старинный чин княжеского двора в Великом княжестве Московском и Русском царстве. Или Дворцовый чин от слова дворец.

Самые древние указания на «Окольничего» встречаются в памятниках XIV века, например, в договорной грамоте Великого князя Симеона Иоанновича Рюрика Гордого (правил с 1341 г. по 1353 г. от Р.Х.) с братьями и жалованной грамоте Великого князя Рязанского Олега Ивановича Рюрика Ольгову монастырю.

Судя по памятникам XVI и XVII веков Великого княжества Московского и Русского царства, «Окольничему» поручались те же дела по управлению, что и боярам, с тем только различием, что они везде занимали второе место после «Бояр». «Окольничие» сидели в приказах, назначались наместниками и воеводами, бывали послами и членами Государевой боярской думы.

Первоначально, как видно из разрядных книг, служба «Окольничих» заключалась:

1) в устройстве всего необходимого для путешествия Великих князей и Царей («устраивать путь и станы для Государя» — значило быть «Окольничим») и

2) во встрече и представлении Государю иностранных послов, которым они также устраивали и помещение.

Самое слово «окольничий» историк Н. М. Карамзин производил от «около» и думал, что «Окольничий» — это чиновник, находящийся около Государя; историк В. Н. Татищев правильнее связывал слово «Окольничий» со словами «околичность» и «окольний», что оправдывается, до некоторой степени, и нахождением в древних актах слова «околичники», употребляемого вместо «Окольничие». (22)

Окольничий, старинный дворцовый чин, XIV—XV веков. «Окольничий» устраивает станы при путешествии Великого князя. Позже второй чин после «Боярского». (23)

Оружничий — старинный дворцовый чин с 1511 г. в Великом княжестве Московском в правление (даты правления: 1505 г. —1533 г. от Р.Х.) Царя и Великого князя Василия (3-го) Иоанновича Рюрика, а затем и в Русском царстве. (41)

Оружничий или оружейничий — старинный чин княжеского двора в Великом княжестве Московском и Русском царстве. Или Дворцовый чин от слова дворец.

Название его произошло от «казённой оружничей палаты»; содержавшей Царскую оружейную казну и состоявшей в заведывании «Оружничего». Письменные свидетельства об «Оружничем» не восходят ранее начала XVI века (1500-х годов от Р.Х.). «Оружничий» пользовался высоким положением: «Оружничество» соединялось с «Окольничеством» и с «Боярством».

Из восьми известных по спискам «Оружничих» четверо — князья, остальные — из фамилий, бывших в Окольничих и Боярах.

С учреждением в XVII веке (1600-е годы от Р.Х.) Оружейного приказа ведомство «Оружничего» расширилось; будучи начальником приказа, он не только хранил оружие, но и заботился об изготовлении его и закупке. Необходимые для этого средства получались из приказа Новая Четверть, во главе которого стоял тот же «Оружничий».

Правитель Русского царства Лжедимитрий 1-й установил в 1605 г. сан «Великого оружничего». (24)

Оружейная палата — упоминается впервые в актах с начала XVI века (1500-х годов от Р.Х.); обнимала собою мастерские, производившие оружие, одежды, украшения, сосуды и прочие вещи для Царя (Государева Мастерская Палата) и Царицы (Царицына Мастерская Палата). Были особые мастерские для царевен и царевичей. В мастерских были мастера алмазных дел, резных дел из кости, сканщики, портные, кружевники, посошники, чеботники, картузники, белильники и т. п. До конца XVII века (1690-х годов от Р.Х.) мастерские палаты составляли особое управление и были обыкновенно в ведении «Постельничего». (25)

Постельный (постельничий) — старинный дворцовый чин в Великом княжестве Московском в правление (даты правления: 1505 г. —1533 г. от Р.Х.) Царя и Великого князя Василия (3-го) Иоанновича Рюрика, а затем и в Русском царстве. (41)

Постельничий (Покладник) – это старинный чин княжеского двора в Великом княжестве Московском и в Русском царстве, ведавший постель Великого князя и Царя. Или Дворцовый чин от слова дворец.

По шереметьевской боярской книге значится впервые с 1495 г., но существовал значительно ранее, под именем «покладника».

С конца XV века (1490-е годы от Р.Х.) «Постельничие» получили определённое место на лестнице придворных чинов и точное урегулированное ведомство, состоявшее, кроме ведания постели, в заведовании всей «постельной казной» князя (иконы, кресты, посуда золотая и серебряная, платье и т. п.), а также шитьём платья и белья, вследствие чего в ведомстве «Постельничего» находились мастера этого дела и мастерская палата. «Постельничий» был ближайшим слугой Государя; он спал с ним в одной комнате, ходил с ним в баню, сопровождал его в торжественных выходах, наблюдая, чтобы стул, скамеечка под ноги и другие необходимые Государю вещи всегда были к его услугам.

Если сам «Постельничий» не мог следовать за Государем «со стряпнёй», то назначался иной чин, но с оговоркой, что он идёт «стряпнёй вместо постельничего». В распоряжении Постельничего состояли «Стряпчие» («со стряпнёй») и «Спальники»; должность его носила исключительно частный, домашний характер.

Хотя близость к Государю и давала иногда «Постельничему» высокое значение и даже влияние на Государя, но родовитые люди никогда не принимали на себя этой должности. Из 16 фамилий, члены которых были «Постельничими», в первые 15 лет существования этой должности (от имеющейся записи в 1495 г. и по 1645 г. от Р.Х.) возвысились только две фамилии — Волынских и Годуновых.

На лестнице чинов «Постельничие» стояли за «Оружничими». (19) (26)

Стряпчий – это старинный княжеский слуга, впоследствии чин княжеского двора в Великом княжестве Московском и Русском царстве. Дворцовый чин от слова дворец.

Наименование «Стряпчий» заимствовано от слова «стряпать», то есть делать, работать.

Специально для личных услуг Князя и Царя находились «Стряпчие», ходившие за ним «со стряпнёй», то есть с его шапкой, полотенцем и прочим. При входе Государя в церковь они несли для него стул, скамеечку; держали в церкви шапку; в походах везли пансырь (панцирь), меч; во время зимних поездок Государя по окрестностям города Москвы назначались в «ухабничие» для поддержания возка на ухабах; во время обедов ставили блюда перед «Боярами», «Окольничими» и ближними людьми и другие обязанности.

Так как число «Стряпчих» было мало (около 800—900), то для Государевых услуг употреблялись особые смены; свободные же «Стряпчие» иногда посылались в качестве второстепенных чинов в посольства, с воеводами по полкам в качестве военных людей и т. п.

Самый старший из «Стряпчих» звался «Стряпчий с ключом» — был помощником «Постельничего», заведовал мастерской палатой и постельною казною, от которой носил ключ.

Несмотря на низкое положение «Стряпчих», на эту должность назначали иногда и из родовитых дворян; например, «Стряпчими» были князья Голицыны, князья Пронские, князья Репнины, князья Ростовские-Буйносовы, Шереметевы и другие. (36) (47) (48)

Стряпат, стряпывать что?, старинное — делать, заниматься, править какую должность, управлять.

— Да у доспеха стряпают дети князя Щетинина. И ныне говорят: Что стряпаешь? Что делаешь.

— Старинное слово — мешкать, медлить и возиться с чем? И реша дружина Ольгова: княже, не стряпай, еди оборзе.

— Он человек добрый, ямскую стряпню стряпать может, старинное — хозяйничать, управить. (49)

Спальник — это старинный чин княжеского двора в Великом княжестве Московском и Русском царстве. Дворцовый чин от слова дворец.

Чин «Спальника» существовал в конце 15-го, в 16-м и в 17-м столетиях. «Спальники» находились в подчинении «Постельничего». «Спальники» дежурили в комнате Государя, раздевали и одевали его, сопровождали во время поездок. Обычно «Спальниками» были молодые люди из семей знатного происхождения. (46)

Дворецкий — это старинный чин княжеского двора в Великом княжестве Московском и Русском царстве один из дворовых чинов Великих и Удельных Князей и Царей. Дворцовый чин от слова дворец.

«Дворецкий» стоял весьма близко к Великому князю Владимирскому и Московскому и Царю и великому князю Всей Руси, вместе с Управителями дворцовых путей — административно-территориальных единиц. Ведомство «Дворецкого», по-видимому, считалось одним из таких Путей, ибо в одной жалованной грамоте В. В. Бутурлину доходы с дворцовых ярославских рыбных слобод названы «дворецкого пути» доходами.

Не будучи высшим управителем всего дворцового хозяйства, «Дворецкий» ведал дворцовые земли с жившими на них крестьянами и несвободными людьми, дворцовое хлебопашество и дворовых слуг.

«Дворецкий», будучи «Судьёю» подведомственных ему людей, выступал иногда в роли привилегированного «Судьи» в процессах монастырских, например, в половине 16-го столетия (1550-е годы от Р.Х.) Троице-Сергиев монастырь имел привилегию судиться перед «боярином и дворецким Большого Дворца».

С 1473 г. от Р.Х. по 1646 г. от Р.Х. в Великом княжестве Московском и Русском царстве всегда был только один «Дворецкий».

«Дворецкий» в 16-м столетии (1500-е годы от Р.Х.) и 17-м столетии (1600-е годы от Р.Х.) обыкновенно бывал в чине «Окольничего», или «Боярина».

В 16-м столетии, с поглощением Великим княжеством Московским и Русским царством удельных княжеств, встречаются в актах Дворецкие Рязанский, Тверской, Нижегородский, Новгородский, Казанский и Астраханский. (27) (28)

. В начале 7055 г. от С.м. (1547 г. от Р.Х.) Данила Романович (Захарьин) Юрьев пожалован чином «окольничего» (в должности: с начала 1547 г. по 1549 г. от Р.Х.) и чином «дворецкого» во Дворе Царя (в должности: с начала 1547 г. по 1549 г. от Р.Х.) (примечание: 7055 г. от С.м. начался 1 сентября, а 1547 г. от Р.Х. начался 1 января). (18) В должности «дворецкого» Д. Р. Захарьин-Юрьев также оповещал о царских указах, что видно из надписей на несудимых грамотах.

. С 1513 г. по 1577 г. от Р.Х. чин «дворецкий» был равенн чину «боярин». Дворецкие Новгородской, Тверской, Рязанской, Нижегородской, которые по статусу были ниже Царского дворецкого, занимались управлением и сбором доходов с государевых дворцовых волостей.

. Например, в мае 7054 г. от с.м. (1546 г. от Р.Х.) в Царёвом походе на город Коломну в Государевом полку в полку левой руки вторым воеводой был дворецкий дмитровский Василий Михайлович Воронцов (казнён по навету 21 июня 1546 г.). (18, с. 319)

. В Разрядной книге 1475-1605 гг. под 7054 годом написано:

_ Тово же году (7054 г. от с.м. / 1546 г. от Р.Х.) Князь великий Иоанн Васильевич всеа Русии был с миром в (городе) Великом Новегороде при архиепискупе Феодосии.

А намесники тогды были на (городе) Новегороде князь Юрьи Михайлович Булгаков Голицын да Василей Дмитреевич Шеин, да дворецкой был тогды Семеон Олександрович Упин (Купин), а конюшей был ноугородцкой князь Семеон Иоаннович Гундаров, дьяк был Дмитрей Скрыпицын (Скрыпин, Скрипкин). [с. 321] (18)

Дворский — более древнее название «Дворецкого», непосредственно производимое от слова «двор», как «дворецкий» — от слова «дворец».

Некогда «Дворский» был, по-видимому, одним из близких к Князю дружинников; по крайней мере Ипатьевский летописный свод ставит «Дворского» (под 1171 г. и 1235 г. от Р.Х.) то среди «дружины», то около власти (епископа), отводя ему вообще видное положение.

Что «Дворский» принадлежал к «дружине», на это указывает и известие о военном поручении Галицкого князя Даниила Романовича Рюрика своему «дворскому» в 1239 г. от Р.Х.

По первому и второму Судебникам «Дворский», «Староста» и «Целовальники» (лучшие люди) — обязательные свидетели отправления правосудия «Памятниками» и «Волостелями»; по 62 статье второго Судебника «Дворские» даже обязаны прикладывать руки к судным делам. Давая льготы, Князь освобождал население от соприкосновения с писцами и данщиками, с дворскими и старостами.

Итак, «Дворский» был не только управляющим хозяйственными делами Князя на таком-то его дворе, но и своего рода Княжеским чиновником, действующим при посредстве старост.

Под непосредственным ведением «Дворского» находится ряд лиц, носящих название «слуг под дворьским». Эти слуги — люди тяглые, так же как и черные люди; только тянут они не к «Сотнику», а к «Дворскому», платят не оброк, а отбывают натуральную повинность для потребностей Княжеского хозяйства, за что и получают во временное и условное владение землю от Князя; они лишены права свободного перехода из удела в удел под опасением потери полученных ими земель. Духовная грамота Серпуховского князя Владимира Андреевича Рюрика от 1410 г. от Р.Х. в числе «слуг под дворьским» называет бортников, садовников, псарей, бобровников, барашей и делюев. (29)

Конюший (Конюшенный) – это старинный чин княжеского двора в Великом княжестве Московском и Русском царстве. Или Дворцовый чин от слова дворец.

До конца 15-го столетия (1400-1499 годы) состоявшие в ведомстве «Дворецких» «Конюшие» были сравнительно невысокими придворными чинами.

В 1496 г. впервые с чином «Конюший» появился боярин А. Ф. Челядник (в Боярских книгах под 1496 г.); с тех пор до 1604 г. все девять «Конюших» были в чине «Боярина». Назначение «Конюшего» не всегда шло непрерывно, а иногда с промежутками в 2, 8 и даже 18 лет. Профессор Сергеевич В. И. предполагает, что «Конюшенное управление» (примечание: изба или палата) впервые выделено из общего Дворового Великим князем Иоанном (3-м) Васильевичем Рюриком.

В списках «Конюшие» до 1496 г. писались после «Стольников», а с 1496 г. «Конюшие» с чином «Боярина» — после «Бояр» служивших «Дворецкими».

Впервые Великий князь Иоанн (4-й) Васильевич Рюрик возвысил над Боярами Конюшего И. Фёдорова. (41) (32)

В Разрядной книге 1475-1605 гг. под 7054 годом написано:

_ Тово же году (7054 г. от с.м. / 1546 г. от Р.Х.) Князь великий Иоанн Васильевич всеа Русии был с миром в (городе) Великом Новегороде при архиепискупе Феодосии.

А намесники тогды были на (городе) Новегороде князь Юрьи Михайлович Булгаков Голицын да Василей Дмитреевич Шеин, да дворецкой был тогды Семеон Олександрович Упин (Купин), а конюшей был ноугородцкой князь Семеон Иоаннович Гундаров, дьяк был Дмитрей Скрыпицын (Скрыпин, Скрипкин). [с. 321] (18)

Конюшенный приказ, а возможно изба, — учреждён, вероятно, одновременно с появлением звания «Конюшего», в 1496 г. В разрядных записках под 1553 г. упоминается о «конюшенных дьяках» (примечание: служащих в избе, палате или приказе). Достоверно, что «Конюшенный приказ» уже существовал в 1599 г. (33)

Кравчий — чин княжеского двора с 1514 г. в Великом княжестве Московском в правление (даты правления: 1505 г. —1533 г. от Р.Х.) Царя и Великого князя Василия (3-го) Иоанновича Рюрика, а затем и в Русском царстве. (41)

Кравчий (крайчий) — это старинный чин княжеского двора в Великом княжестве Московском и Русском царстве. Или Дворцовый чин от слова дворец.

«Кравчий» впервые упоминается в самом начале 16-го столетия (1500-е годы от Р.Х.) и, вероятно, существовал с конца 15-го столетия (1490-е годы от Р.Х.).

«Кравчий» служил Великому князю Владимирскому и Московскому и Царю и великому князю Всей Русии в торжественных случаях за обеденным столом; в его ведении были «Стольники», подававшие кушанья. Кроме надзора за питьями и явствами, на «Кравчего» возлагалась рассылка в торжественные дни кушаний и напитков с княжеского и царского стола на дом «Боярам» и другим чинам.

В «Кравчие» назначались люди из наиболее знатных фамилий; в этой должности, считавшейся весьма почётной, они оставались не более 5 лет. В списках они писались после «Окольничих».

«Кравчество», являвшееся высшей ступенью для «Стольника», не соединялось с высшими служебными должностями — «Дворецкого», «Окольничего», «Боярина». (34)

Казначей — это старинный чин княжеского двора в Великом княжестве Московском и Русском царстве. Или Дворцовый чин от слова дворец. В древней Руси «Казначей» — это лицо, хранившее казну. «Казначеи» были не только у Князей, но и у частных лиц, Бояр. В духовных грамотах московских Князей «Казначей» упоминается наряду с тиунами домосковской Руси; и те, и другие были рабы-хранители княжеских прибытков. В правление Царя и Великого князя Иоанна (3-го) Васильевича Рюрика, в связи с учреждением «приказов» (государственных учреждений), является, под именем «Казначея», довольно видный дворовый чин, занимавший место после «Крайчего» и впереди «Думных дворян». «Казначей» ведал «казённый двор» или «приказ» (государственное учреждение), а вместе с тем и Государевы доходы, получая разные «пошлины» (например, таможенные) и «оброки» и сдавая в оброчное содержание разные доходные статьи. Ведомству «Казначея» подлежали также дела о холопстве и ведение книг, в которые записывались акты на холопство (вероятно — в силу того, что существовала особая пошлина с поступления в холопство). Со сбором пошлин соединён был и суд над теми, кто пошлины платил: отсюда широкая судебная компетенция «Казначея». Суд «Казначея» распространялся и на многие такие случаи, которые не стояли ни в каком отношении к непосредственным функциям «Казначея». В 16-м столетии (1500-е годы от Р.Х.) «суду» этому приказаны были целые города. Как доверенные люди, «Казначеи» назначаются вместе с «Боярами» вести переговоры с иностранными послами, как это было, например, в 1494 г. от Р.Х. Казённый двор ведал один «Казначей», реже двое, а товарищей при нём было трое: два «Дьяка» и «Печатник»; 17-м столетии «Печатник» вышел из состава казённого двора. На должность «Казначея» обыкновенно назначались люди новые, не родовитые, но она прокладывала дорогу к «боярству». (50)

. Обро́к — продуктовые или денежные платежи, выплачивавшиеся феодально-зависимыми крестьянами феодалам в качестве продуктовой (натуральный обро́к) или денежной (денежный обро́к) феодальный земельной ренты (См. статью Земельная рента в БСЭ). В отличие от барщины (См. статью Барщина в БСЭ), взимание «Обро́ка» предполагало присвоение феодалом прибавочного продукта (или его денежного эквивалента), произведённого крестьянином в его хозяйстве. Натуральный обро́к мог включать различные сельскохозяйственные продукты (зерно, вино, овощи), а также ремесленные изделия. Денежный обро́к выплачивался крестьянином из доходов, вырученных им от продажи части своего урожая на рынке. В период генезиса феодализма «Обро́к» (преимущественно натуральный) был одной из наиболее распространённых начальных форм эксплуатации крестьянства. В период расцвета феодализма «Обро́к» обычно совмещался с «Барщиной». По мере отказа от «барщины» взимание продуктовых и особенно денежных обро́ков становилось основной формой феодальной ренты (в странах Западной Европы — в основном с 14-15 веков). Денежный и (в меньшей мере) натуральный обро́к оставался главной формой феодальной ренты и в период разложения феодализма (исключая страны т. н. «Второго издания крепостничества» (См. статью Второе издание крепостничества в БСЭ), где «Обро́к» играл по сравнению с барщиной небольшую роль). В большинстве стран Востока «Обро́к», выступавший в форме централизованной ренты — государственного налога, являлся основным видом обложения крестьянства на протяжении всего средневековья. Источник: Большая советская энциклопедия. Статья Ю. Л. Бессмертного «Оброк».

Стольник — это старинный чин княжеского двора в Великом княжестве Московском и Русском царстве. Или Дворцовый чин от слова дворец.

Первоначальное назначение «Стольника» было служить за столом Князя, а затем Царя, подавать ему блюда и наливать напитки в чаши, откуда и другое их название – «Чашники».

«Стольники» встречаются в летописных известиях, начиная с первых годов 13-го столетия (1200-е годы от Р.Х.). Уже тогда они присутствовали при приёме послов, были посредниками при переговорах Князя с Боярами и т. д.

«Чашники» Рязанского Князя в 14-м столетии (1300-е годы от Р.Х.) входили вместе с «Боярами» в состав Княжеской Думы.

За столом Великих князей Московских «Стольники» служили только в торжественных случаях, в праздники и при приёме послов. Возлагаемые на них при этом обязанности были весьма разнообразны. «Стольники» должны были в «столы сказывать», т. е. приглашать почётных гостей к столу, «отпускать есть и пить», наблюдая за общим порядком стола, наливая напитки и подавая блюда; был особый «Стольник», «отпускавший есть» с особого «поставца» почётному гостю, особый для «наряжения» вин и за каждым столом «для порядку» по «Стольникам».

Число «Стольников», служивших за столом Государя, было иногда более 100.

Например, служили за столом Государя 114 «Стольников» на обеде, данном в 1664 г. английскому послу Чарльзу Говарду.

«Стольники» были обязаны кормить монастырскую братию во время поездок Государей по монастырям и подавать яйца Государю при христосовании. Им поручалось ходить за Государем «со стряпнёй» при торжественных выходах, вместо «Постельничего»; иногда они заведовали вместо «Постельничего» мастерскою палатою, а вместо «Сокольничего» — птицами и «Сокольниками».

При приёме послов «Стольники» назначались в «Рынды»; во время приёма Государем царевичей, бояр и других стояли в «комнате государевой» «у крюка» (дверного) и по списку вызывали допущенных к аудиенции; наконец, «Стольники» исполняли должность возниц Государя. Эта придворная служба «Стольников» далеко не имела для них первостепенного значения. (36)

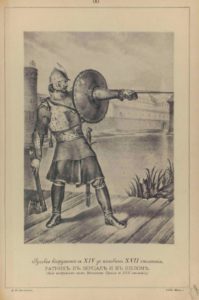

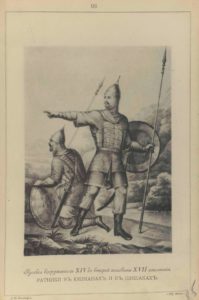

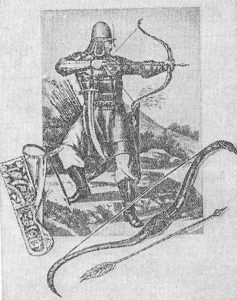

Рынды — старинное почётное звание оруженосцев и телохранителей в Великом княжестве Московском и Русском царстве.

Для личной стражи Великого князя Владимирского и Московского в Великом княжестве Московском и Царя и великого князя Всей Руси в Русском царстве отбирались молодые люди из лучших фамилий, состоявшие обыкновенно в чине «Стольников» или «Стряпчих», наиболее рослые и красивые. Этим молодым «Стольникам» или «Стряпчим» давалось почётное звание «Рында».

Во время приёма иностранных Послов «Рынды» стояли по обе стороны трона Государя, одеты были богато, в руках они держали маленькие топорики; стоять по правую сторону считалось более почётным (один признаков существовавшего местничества).

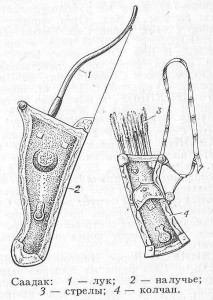

Во время походов, в т. ч. на войну, «Рынды» всюду безотлучно следовали за Государем, нося за ним оружие. У каждого «Рынды» находились в подчинении один, два или три по «Подрынды» или «Податня» (назначались тоже из «Стольников»).

«Главный рында» пользовался правом прибавлять к своему отчеству окончание «-вич» вместо «сын Иванов», «сын Карпов» и т.д.

«Рынды» не были чинами придворными, поэтому они не получали жалованья. Состояли они в ведении «Оружейничего». (31)

Ловчий — старинный чин княжеского двора в Великом княжестве Московском с 1509 года, и затем в Русском царстве. Или Дворцовый чин от слова дворец.

Впервые «ловчие» упоминаются в «Поучении» Князя Владимира Мономаха в 12-м столетии (1100-е годы от Р.Х.). Ловчие занимались организацией охоты. Различались «ловчие»: охотники, сокольничьи, псари, бобровники, подлёдчики и другие.

С 18-го столетия «ловчий» получил название «егермейстер». Ловчими назывались также слуги русских бояр и помещиков, занимавшиеся организацией их охоты. (42) (43)

В 1546 г. от Р.Х. в Русском царстве существовали органы центрального управления палаты, избы, дворы, дворцы, трети или четверти, приказы. Органы центрального управления заведовали особым родом государственных дел или отдельными областями царства, а находились они в г. Москве.

Название «палата» было более почётным, чем «изба».

Название «избы» и «приказа» употреблялось сначала смешанно, но затем за известными органами управления утвердилось название «приказов», за другими — «изб».

«Дворами» и «дворцами» назывались органы управления, заведовавшие преимущественно хозяйственной частью; иногда, впрочем, этим именем назывались и те органы управления, которые ведали отдельные области государства.

Название «палата», «двор», «дворец» заимствованы от помещений.

Происхождение названия «треть» стоит в связи с делением Великого княжества Московского в правление (даты правления: 1462 г. —1505 г. от Р.Х.) Царя и Великого князя Иоанна III Васильевича Рюрика на три части.

«Трети» существовали в Великом княжестве Московском и в правление (даты правления: 1505 г. —1533 г. от Р.Х.) Царя и Великого князя Василия III Иоанновича Рюрика.

Происхождение названия «четверть» стоит в связи с делением Великого княжества Московского (Русского царства) в правление (даты правления: 1533 г. —1584 г. от Р.Х.) Царя и Великого князя Иоанна IV Васильевича Рюрика на четыре части. Впоследствии название «четверти» стало присваиваться и другим приказам.

Появление первых Приказов учёные относят к концу 15-го столетия (XV века; 1490-х годов от Р.Х.), ко времени правления Царя и Великого князя Иоанна III Васильевича Рюрика (С. М. Соловьёв находит, впрочем, это мнение необоснованным). Возникли они, говорит профессор В. И. Сергеевич, без всякого общего учреждения, путём частных приказов: какому-нибудь лицу, или нескольким, поручается ведение некоторых дел, «приказывается» ведать эти дела — и возникает Приказ, который иногда даже называется именем человека, кому приказано, например «Приказ (четь) дьяка Варфоломея». Название «приказ» в памятниках того времени ещё не встречается, хотя, по мнению историка Неволина, оно было уже известно и им тогда уже выражалась «подведомственность людей различного рода особенным великокняжеским чиновникам». (41)

Март 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.)

= Военно-политическая обстановка =

. В марте 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) Великое княжество Литовское, феодальное государственное образование. Правителем был Сигизму́нд I Ста́рый (годы жизни: 1 января 1467 г. от Р.Х., гор. Краков, Польша — 1 апреля 1548 г. от Р.Х., гор. Краков) — великий князь литовский с 20 октября 1506 г. от Р.Х. (провозглашение избрания 8 декабря 1506 г. от Р.Х.) и король польский с 8 декабря 1506 г. от Р.Х., Коронован в гор. Кракове 24 января 1507 г. от Р.Х. Правителем был Сигизму́нд II А́вгуст (годы жизни: 1 июля или 1 августа 1520 г. от Р.Х. — 7 июля 1572 г. от Р.Х.) — великий князь литовский с 18 октября 1529 г. от Р.Х., король польский с 20 февраля 1530 г. от Р.Х. До 1548 г. от Р.Х. Сигизму́нд II А́вгуст правил совместно со своим отцом Сигизмундом I. Правительство находилось в городе Вильно. = С 1386 г. от Р.Х. Великое княжество Литовское находилось в личной унии (договоре) с Королевством Польским. 14 августа 1385 г. от Р.Х. была подписана личная уния (Кре́вская у́ния, брачный договор) между Великим княжеством Литовским и Королевством Польским, по которому литовский великий князь Ягайло, вступивший в брак с польской королевой Ядвигой, провозглашался польским королём. По условиям князь Ягайло обязался: присоединить к Королевству Польскому подвластные ему литовские и русские земли; перейти из православных в католики и обратить в католики всех своих братьев, бояр, народ; присоединить к Королевству Польскому все земли, которые были у него отторгнуты; вернуть свободу всем польским христианам, куда-либо переселённым по праву войны; выплатить бывшему жениху королевы Ядвиги герцогу Австрии Вильгельму 200 тыс. злотых в качестве компенсации за нарушение брачного соглашения. По условиям этого брачного договора войска, законодательство и судебная система, казна (включая денежную эмиссию) оставались раздельными, сохранялась и граница между государствами, Польшей и Литвой, с взиманием таможенных сборов. = С 1522 г. от Р.Х. длилась Ливонская война (1522-72 гг.). = С Великим князем Литовским Сигизму́ндом I регентша Великого князя Московского Ивана Васильевича Рюрика Елена Васильевна Рюрик (в девичестве Глинская) в 1536 г. от Р.Х. заключила договор о перемирии на 5 лет. (7, Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф. Ф. Петрушевского. Статья «Елена Глинская») Между Великим княжеством Литовским и Великим княжеством Московским было перемирие с 1537 г. от Р.Х. по 1542 г. от Р.Х. Даже во время перемирия между Вильно и Москвой не прекращались взаимные жалобы на пограничные обиды. В 1542 г. от Р.Х. перемирие было продолжено на тех же условиях ещё на 7 лет, до 1549 г. от Р.Х.; и на этот раз шли разговоры о вечном мире, но литвины не хотели мириться без гор. Смоленска, а русские хотели вернуть г. Гомель. (Русский биографический словарь. Издано под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А. А. Половцева. Санкт-Петербург: тип. Гл. упр. уделов, 1897 г., 756 c. Статья Сергея Михайловича Середонина «Иоанн IV Васильевич Грозный». Т. 8 (1897): Ибак — Ключарев, с. 229 — 271.) = Крымский Хан, невзирая на обещание дани, не переставал производить опустошительные набеги на южные области Литвы и Польши. = В Великом княжестве Литовском было крестьянское восстание против властей в 1545 г. от Р.Х., которое было подавлено властями. =

. В марте 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) Шведское королевство, феодальное государственное образование. Правителем был Гу́став Ва́за или Гу́став I (швед. Gustav Vasa, правильнее Гу́став Ва́са; годы жизни: 12 мая 1496 г. от Р.Х. — 29 сентября 1560 г. от Р.Х.) — регент шведского королевства с 23 августа 1521 г. от Р.Х., король Швеции с 6 июня 1523 г. от Р.Х. До вступления на престол имел имя Гу́став Э́рикссон. = В 1544 г. от Р.Х., на новом съезде в Вестеросе, Ригстаг учредил наследственную монархию, усилив тем самым королевскую власть Гу́става I Васа. Наследником престола стал Эрик XIV. Остальным сыновьям были пожалованы герцогства. В середине 16 века в Шведском королевстве начался экономический подъём. Густав I Васа поощрял производство и экспорт, строительство городов, освоение пустошей, расчистку лесов. (Большая российская энциклопедия. Электронная версия на 7.1.2025 г. — Москва. Статья «Гу́став Ва́за».) = Со Шведским Королём Густавом Васой регентша Великого князя Московского Ивана Васильевича Рбрика Елена Васильевна Рюрик (в девичестве Глинская) заключила договор, по которому Шведское королевство обязывалось не помогать ни Ливонии, ни Великому княжеству Литовскому и обеспечивалась свободная торговля. (7, Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф. Ф. Петрушевского. Статья «Елена Глинская»)

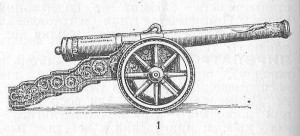

. В марте 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) Ногайская Орда, феодальное государственное образование кочевников на территории: на юге — от Северного побережья Каспийского моря (Прикаспия), за исключением границ Астраханской Орды (находилось в нижнем течении реки Волги), и северного побережья Аральского моря (Приаралья; в 20-м столетии Аральское море высохло); на севере — до рек Туры и Камы (на северо-западе до Казанской Орды, на северо-востоке — до Сибирской низменности); на западе — до Астраханскоой Орды; на востоке — до реки Иртыша. = В конце 7040-х годов от С.м. (1530-х годов от Р.Х.) Ногайская Орда оказалась разделенной на три части (крыла): восточную — во главе с Шейх-Мамаем, центральную — во главе с Саид-Ахметом, и западную — во главе с Хаджи Мухаммедом. Саид-Ахмет носил звание «бия» — Саид-Ахмет-бий (до 7048 г. от С.м. (1540 г. от Р.Х.)), а его братья Шейх-Мамай-мирза и Хаджи Мухаммад-мирза — нурадина и кековата. Хаджи Мухаммад-мирза был нурадином и командиром правого крыла, а Шейх-Мамай-мирза — кековатом и военачальником левого крыла Ногайской Орды. С 7048 г. от С.м. (1540 г. от Р.Х.) в результате переворота Бием был Шейх-Мамай-бий (годы правления: 7048 г. от С.м. (1540 г. от Р.Х.) – июль 7057 г. от С.м. (1549 г. от Р.Х.)). В 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) Крымский Хан Сахиб-Гирей извещает Великого князя Владимирского и Московского Ивана Васильевича Рюрика о том, что ногаи во главе с Шейх-Мамаем-бием подчиняются ему. = При Шейх-Мамае-бие центр и левое крыло Ногайской Орды соединилось, а он сам выполнял функции как бия, так и кековата. Нурадинами при нём были брат Юсуф-мирза и сын Касим-мирза. Наместником Башкирии был сибирский шибанид Ахмед-Гирей-мирза. В 1530-1540-х годах Юсуф-мирза занимал должность нурадина и командира правого крыла (восточной части) в Ногайской Орде. = Между Ногайской Ордой и Великим княжеством Московским был заключен мирный договор. = Политическим центром Ногайской Орды был город Сарайчик на реке Яик (Нижний Урал). = На западе Ногайская Орда имела границу с Хаджи-Тарханской Ордой (Астраханской Ордой), на севере Ногайская Орда имела границу с Казанской Ордой, на востоке Ногайская Орда имела границу с Сибирскими ханствами, на юге Ногайская Орда имела границу с … . = В 7053 г. от С.м. (1545 г. от Р.Х.) Хан Крымской Орды Сахиб 1-й Гирей ходил в поход на Астраханскую Орду против Хана Ямгурчи по причине жалоб гостей (купцов) о препятствовании торговли между Крымской Ордой и Казанской Ордой [Гайворонский О. Повелители двух материков. Т. 1. К. — Бахчисарай, 2007. С. 209.]. Крымское войско прошло длительный путь от Крыма до реки Волги по степи. Астраханское войско под началом Хана Ямгурчи было разбито крымским войском. В сражении крымцы применяли огоненный бой, пищали — ружья и пушки. Астраханский Хан Ямгурчи бежал, город Астрахань был захвачен крымцами. Таким образом, Хану Крымской орды Сахибу 1-й Гирею были подчинены Крымская Орда, Хаджи-Тарханская Орда (Астраханская Орда) и Казанская Орда. Влияние на Астраханскую Орду Хана Крымской Орды не нравилось Бию Ногайской Орды Шейх-Мамаю-бию.

. В марте 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) Великое княжество Московское на казанской окраине охраняли: «Тово же 7053-го году (1545 г. от Р.Х.) в Восиле городе годовали воеводы князь Михайло Иоаннович Варатынской (Пронской по О.) да Ондрей Меньшой Иоаннов сын Товарков, да Василей Дмитреев сын Феодоров. /л. 215 об./ (18, с. 318)» «Тово же 7053-го году (1545 г. от Р.Х.) в (городе) Муроме были воеводы по полком: в большом полку Феодор Демид Семеонович Варанцов, в передовом полку Офонасей Юрьевич Сабуров. И Офонасей Сабуров бил челом Государю на Феодора в отечестве, и Государь к нему прислал на Феодора невмесную грамоту. (18, с. 318)» (Далее лл. 215 об. — 216 оставлены незаполненными). /л. 216 об./

= Василь город (Васильсурск или Василь-Сурск), в 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) город в Великом княжестве Московском, располагался по скату горы, у самого устья реки Суры, при впадении её в реку Волгу. — В 7032 г. от С. м. (1523 г. от Р. Х.) в правление Царя и великого князя Василия Ивановича Рюрика в устье реки Суры, воеводы, ходившие в земли Казанской орды, основали город, которому дали, в честь Великого князя, имя Васильев-Новгород; впоследствии его стали называть Васильгородом, Васильсурском и просто Василем. Открытие города совершилось в самый день нового 7032 года, т. е. 1 сентября. Для безопасности нового города, поставленного на чужой земле, устроены были вал и острог. Гора, на которой расположен город, довольно высока: около 240 футов над уровнем моря. От г. Нижнего Новгорода г. Васильсурск отстоит в 169 ¾ вёрст. (Энциклопедическiй словарь. Подъ редакцiей профессора И. Е. Андреевскаго, К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Ѳ. Ѳ. Петрушевскаго. 1890 — 1907. Статья А. Ф. Селиванова «Васильсурск, город».) — Название Васильгород часто употреблялось с определением Сурский и вскоре превратилось в Васильсурск. (Географические названия мира: Топонимический словарь. — Москва: АСТ. Поспелов Е. М. 2001. Статья «Васильсурск».) — Острог — город Васильгород (позже Васильсурск) был основан князем Андреем Горбатым во время похода в Казанскую орду в 1523 году от Р.Х. на месте разорённой им марийской (старинное — черемисской) столицы города Цепеля. (Энциклопедия туризма Кирилла и Мефодия. 2008. Статья «Васильсурск».) Расстояние между г. Василём и г. Казанью .. км. =

. В марте 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) Казанская Орда, феодальное государственное образование кочевников на территории: на юге — от границы с Хаджи-Тарханской Ордой (Астраханской Ордой); на севере – до границы с Великим княжеством Московским; на западе – до границы с Великим княжеством Московским до реки Суры; на востоке – до границы с Ногайской Ордой. Ханом Казанской Орды был Сафа-Гирей (годы правления: … (1536 г. от Р.Х.) — начало 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.), июль 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) — март 7057 г. от С.м. (1549 г. от Р.Х.). = Правительство Казанской Орды находилось в городе Казани. = В начале 1546 г. из-за народных волнений Сафа́-Гире́й был вынужден удалиться в Ногайскую Орду к своему тестю нурадину Юсуфу-мирзе. = Из летописи: «Лета 7054 (1546 г. от Р.Х.). Казанские князи и мырзы из Казани злочестивого царя выслали, а к великому князю присылали бити челом послов своих, в великое говенье, чтоб князь велики их пожаловал, дал им царя, а оне во всей хотят воле в великого князя быти. И князь велики посылал в Казань Останю Ондреева, и по великого князя приказу перед Останею все казанские люди великому князю шерть пили, что им во всем в великого князя воле быти. И пришел Останя к Москве по здорову. И князь великий после велика дни на шестой неделе отпустил в Казань на царство из Касимова города царя Шигалея, а послал в Казань на царство его сажати бояр своих…» = 15 марта 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) русский посол Евстафий Андреев вернулся в гор. Москву в составе русского посольства, вместе с которым приехал и казанский посол Гаммет-ших (шейх), имевший на руках грамоту, написанную от имени трёх знатных казанцев — Буюрган-сеида (Абеюрган), князя Кадыша и Чюры Нарыкова (последний также был князем — карача-беком и принадлежал к клану Аргынов). В грамоте говорилось: «Сеит, и уланы, и князи, и мырзы, и шихы, и шихзады, и долышманы, и казакы, и вся земля Казаньскаа биют челом… чтобы их государь пожаловал… дал им на Казань царя Шигалея, а послал бы в Казань своего сына боярского привести сеита, и уланов, и князей, и всю землю Казаньскую к правде». Сеидом, от имени которого было написано письмо и которого совместно с остальной знатью ханства должны были «привести к правде», был Буюрган. В летописи сообщается, что «князь великий послал к сеиту к Беюргану, и к Кадышу, и к Чюре… Остафия Андреева с своим жалованным словом и к правде их привести». Перед русским послом «сеит, и уланы, и князи, и мырзы, и вся земля Казаньская» великому князю московскому «правду учинила» в том, что «им от великого князя и от Шигалея-царя неотступными быти и до своих животов». Вместе с русским послом, принявшим присягу верности от казанцев, в город Москву прибыли и казанские послы — князь Уразлый с хафизом (афызом) Андрычеем. Послам было предписано «бити челом» от имени «сеита, и уланов, и князей, и всей земли Казаньской», чтобы «государь отпустил к ним Шигалея-царя не модчаа».

. В марте 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) Хаджи-Тарханская Орда (Астраханская Орда), феодальное государственное образование кочевников на территории: на юге — от реки Терек, впадающей в Каспийское море, по обоим берегам реки Волги; на севере — до переволоки между реками Волгой и Доном, чуть севернее города Сары-Тин; на западе — по степи: в северной части по реке Дон, через реку Сал, через озеро …, через до город Маджар на реке Куме, до города ….. на реке Терек; на востоке — по западному берегу реки Волги до впадения реки в Каспийское море, по северо-западному побережью Каспийского моря до устья южного рукава реки Терек, впадающей в Каспийское море. Ханом Хаджи-Тарханской Орды был Ак-Кубек (7053 г. от С.м. (1545 г. от Р.Х.) — 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.)), затем Ямгурчи (1546 г. от Р.Х. – 1547 г. от Р.Х.). Правительство Хаджи-Тарханской Орды (Астраханской Орды) находилось в городе Хаджи-Тархане (городе Астрахани). На западе Хаджи-Тарханская Орда имела границу с Крымской Ордой (местность была не заселена, это была степь), на севере Хаджи-Тарханская Орда имела границу с Крымской Ордой, на северо-востоке Хаджи-Тарханская Орда имела границу с Ногайской Ордой, на юго-востоке граница Хаджи-Тарханской Орды тянулась по побережью Каспийского моря, на юге Хаджи-Тарханская Орда имела границу с Крымской Ордой. — В 7053 г. от С.м. (1545 г. от Р.Х.) Хан Крымской Орды Сахиб 1-й Гирей ходил в поход на Астраханскую Орду против Хана Ямгурчи по причине жалоб гостей (купцов) о препятствовании торговли между Крымской Ордой и Казанской Ордой [Гайворонский О. Повелители двух материков. Т. 1. К. — Бахчисарай, 2007. С. 209.]. Крымское войско прошло длительный путь от Крыма до реки Волги по степи. На чём же крымцы везли военное имущество? Предположим, что имущество везли во вьюках на лошадях и на повозках. А на санях могли везти? А пищали-пушки везли во вьюках на лошадях или на санях? Или пищали-пушки везли в повозках? Астраханское войско под началом Хана Ямгурчи было разбито крымским войском. В сражении крымцы применяли огоненный бой, пищали — ружья и пушки. Астраханский Хан Ямгурчи бежал, город Астрахань был захвачен. Таким образом, Хану Крымской орды Сахибу 1-й Гирею были подчинены Крымская Орда, Хаджи-Тарханская Орда (Астраханская Орда) и Казанская Орда. Влияние на Астраханскую Орду Хана Крымской Орды не нравилось Бию Ногайской Орды Шейх-Мамаю-бию.

= Сары Тин — в марте 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) город в Хаджи-Тарханской Орде (Астраханской Орде). После распада Золотой Орды на несколько государств гор. Сары Тин входил в состав Хаджи-Тарханской Орды с 1459 г. от Р.Х. по 2 июня 1556 г. от Р.Х. Можно предположить, что город назван от какой-то речки Сары-Су (жёлтая река) или от места Сара-чин (жёлтый остров) — это к названию реки Царицы. На месте старинного города в 21-м столетии стоит часть города Волгограда. =

= Маджар (Маджары) — в марте 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) город в Хаджи-Тарханской Орде (Астраханской Орде), располагался на реке Куме. После распада Золотой Орды на несколько государств гор. Маджар входил в состав Хаджи-Тарханской Орды с 1459 г. от Р.Х. по 2 июня 1556 г. от Р.Х. На месте старинного города в 21-м столетии стоит город Будённовск. =

. В марте 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) Крымская Орда, феодальное государственное образование кочевников на территории: на юге — от Северного побережья Чёрного моря (Причерноморья), Крымского побережья, северного побережья Азовского моря (Приазовья), по реке Кубань, по степи до побережья Каспийского моря; на севере — до рек … и … Великого княжества Московского; на западе — до реки Дуная, по степям до реки Днепр; на востоке — до побережья Каспийского моря, до реки Волги. Ханом (Царём) Крымской Орды в период с 7040 г. от С.м. (1532 г. от Р.Х.) по 7059 г. от С.м. (1551 г. от Р.Х.) был Сахиб 1-й Гирей (Герай) (тринадцатый правитель Крымской орды). Правительство Крымской Орды находилось в городе Бахчисарае с 1532 г. от Р.Х. (во вновь построенной ставке, а к 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) — городе). На западе Крымская Орда имела границу с …, с Великим княжеством Литовским, на севере Крымская Орда имела границу с Великим княжеством Московсикм, на северо-востоке и востоке Крымская Орда (местность была не заселена, это была степь) имела границу с Ногайской Ордой. — В 7053 г. от С.м. (1545 г. от Р.Х.) Хан Крымской Орды Сахиб 1-й Гирей ходил в поход на Астраханскую Орду против Хана Ямгурчи по причине жалоб гостей (купцов) о препятствовании торговли между Крымской Ордой и Казанской Ордой [Гайворонский О. Повелители двух материков. Т. 1. К. — Бахчисарай, 2007. С. 209.]. Крымское войско прошло длительный путь от Крыма до реки Волги по степи. На чём же крымцы везли военное имущество? Предположим, что имущество везли во вьюках на лошадях и на повозках. А на санях могли везти? Астраханское войско под началом Хана Ямгурчи было разбито крымским войском. В сражении крымцы применяли огоненный бой, пищали — ружья и пушки. Астраханский Хан Ямгурчи бежал, город Астрахань был захвачен. Таким образом, Хану Крымской орды Сахибу 1-й Гирею были подчинены Крымская Орда, Астраханская Орда и Казанская Орда. Влияние на Астраханскую Орду Хана Крымской Орды не нравилось Бию Ногайской Орды Шейх-Мамаю-бию.

. Обычно в конце марта начинался сбор ратей для выхода на окраины Великого княжества Московского. С юга существоала опасность набегов воинских орд и разбойных шаек со стороны Крымской Орды, с востока — со стороны Казанской Орды. В марте 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) Царь Государь всея Русии и Великий князь Иван Васильевич узнал о замятне в Казанской Орде. Надо полагать, что эта замятня побудила Ивана Васильевича заняться восточным делом. С этой целью была собрана Большая рать и организован поход с участием Ивана Васильевича.

Апрель 7054 г. от С.м. (позже 1546 г. от Р.Х.)

Поход большой

Великого князя Ивана Васильевича всея Русии

на свое дело впервые на город Коломну

«Лета 7054-го (позже 1546 г. от Р.Х.) в опреле (число не указано) поход большой Великого князя Иоанна Васильевича всеа Русии на свое дело впервые на (город) Коломну.» (18, сс. 318)

. В 1546 г. от Р.Х. во время похода Великого князя Владимирского и Московского Ивана Васильевича в город Коломну оставлены в городе Москве бояре: князь Глинский Михаил Васильевич (боярин и конюший с 1541 г. по 1547 г.), князь Глинский Юрий Васильевич (боярин с 1540 г.), князь Горбатый-Шуйский Михаил Васильевич Кислой (боярин с 1513 г.), князь Пеньков Василий Данилович (боярин с 1517 г. или 1518 г.), князь Бельский Дмитрий Фёдорович (боярин с 1521 г.), князь Горбатый-Шуйский Андрей Борисович Сучок (боярин с 1521 г. или с 1522 г.), Морозов Иван Григорьевич (боярин с 1527 или 1531 г.), князь Одоевский Фёдор Иванович (боярин с 1528 г.), князь Одоевский Роман Иванович (боярин с 1533 г.), князь Одоевский Роман Романович (боярин с 1533 г.), князь Трубецкой Семён Иванович (боярин с 1535 г.), князь Кубенский Михаил Иванович (боярин с 1539 г.), князь Горбатый-Шуйский Александр Борисович (боярин с 1544 г.), князь Ушатый-Чулок Василий Васильевич (боярин с 1544 г.), Шеин Василий Дмитриевич (боярин с 1544 г.).

~. В 1535-38 годах по линии земляного вала вокруг Великого посада с восточной стороны Московского Кремля были построены каменные стены (архитектор Петрок Малый, сохранились фрагменты) с 13 башнями, из которых 6 имели ворота. Во времена Союза ССР в 1969 г. от Р.Х. линия земляного вала проходила по площади Революции, проспект К. Маркса, площади Дзержинского, Новой и Старой площадей, Китайского проезда и набережной р. Москвы. Кита́й-город включал Красную площадь. Толщина стен Кита́й-города была (около 6 м) была почти равна их высоте (6,3 м). (История Москвы, т. 1-6. — Москва, 1952-59; Сытин П. В., Из истории московских улиц. (Очерки), 3-е издание, — Москва, 1958, с. 67-114; Рабинович М. Г., О древней Москве, — М., 1964, с. 50-55, 61-146. Большая советская энциклопедия. — Москва. Издательство: Советская энциклопедия 1969 — 1978. Статья М. Г. Рабиновича «Кита́й-город». Читайте на сайте ГУФО.) Надо полагать, что из Кремля Царь и государь всея Русии и Великий князь Иван Васильевич, проехал через Китай-город на Коломенскую дорогу. — В январе 2025 г. расстояние между городом Москвой и городом Коломной по дороге составляет 110 км, а по прямой линии — 103 км. —

. На карте «План Царствующаго Града Москвы с показанием лежащих мест на тритцать вёрст округ» 1766 года Коломенская дорога применительно к населённым пунктам 1766 г. проходила из города Москвы через населённые пункты ….., Карасино (на реке …), Везовки (с 1861 г. Выхинская волость Московского уезда), севернее Выхино (с 1861 г. адм. центр, Выхинская волость Московского уезда), по мосту через реку Голедь, севернее д. Жулебино (с 1861 г. Выхинская волость Московского уезда), д. Подосинино (Подосинка, Подосинки) (с 1861 г. Выхинская волость Московского уезда), к югу от Люберцы (на реке …) (деревня Либерицы-Назарово впервые упоминается с 1621 г.), д. Панки (на реке …) (с 1861 г. Выхинская волость Московского уезда) (отсюда на север идёт дорога на город Касимов), Часовня (на реке Сольция) (с 1861 г. Выхинская волость Московского уезда), Жилино (на реке Кобылья Толопа), Семёновское (на речке .., правом притоке реки Пахорцы, левом северном притоке реки Москвы), Островец, к югу от Селцы, переправа через реку Москву, к югу от Боровской Перевозок и другие. В районе деревни Люберцы от Коломенской дороги отходила Касимовская дорога.

— Заозёрье – в январе 2025 г. от Р.Х. деревня в Раменском районе Московской области, входит в сельское поселение Островецкое, расположена на левом западном берегу реки Москвы, в 6 км от железнодорожной станции Быково. — На карте «План Царствующаго Града Москвы с показанием лежащих мест на тритцать вёрст округ» 1766 г. от Р.Х. показана Коломенская дорога, проходившая из города Москвы к городу Коломне. Дорога проходила через населённые пункты ….., д. Островец, к югу от д. Селцы, переправа через реку Москву (см. Посёлок им. Тельмана)

— Посёлок им. Тельмана в январе 2025 г. от Р.Х. расположен на правом восточном берегу реки Москвы, к югу от Новорязанского шоссе, своей юго-восточной окраиной смыкается с деревней Чулково. В нескольких сотнях метров к востоку от посёлка находится деревня Кулаково. На западе, на противоположном берегу реки Москвы расположена деревня Заозёрье, с которой имеется сообщение по автомобильному мосту (Новорязанского шоссе). — На карте «План Царствующаго Града Москвы с показанием лежащих мест на тритцать вёрст округ» 1766 года показана Коломенская дорога, проходившая из города Москвы к городу Коломне. Дорога проходила через населённые пункты ….., д. Островец, к югу от д. Селцы, переправа через реку Москву (см. д. Заозёрье

— Бронницы — в январе 2025 г. город в Московской области РФ. Город областного подчинения, образует Бронницкий городской округ. Бронницы впервые упоминаются в духовной грамоте Княгини Софьи Витовтовны от 1453 г. от Р.Х. как прикупное село Бронниче на Астраханском тракте. Село было вотчиной Великих князей Московских, затем — Царей Русского царства.

— Степа́нщино — в январе 2025 г. деревня в Воскресенском районе Московской области РФ. — В августе 1380 г. от Р.Х. Русское войско прошло через деревню, через город Коломну, на Куликово поле на Куликовскую битву. В 1500-50-е годы от Р.Х. село Чаплыгино и деревня Степанщино стали поместьем дворян Колтовских. К 1577-78 годам в д. Степанщино уже стоял помещичий двор (или дворы), и поэтому оно называлось сельцом.

— Никульское – в январе 2025 г. село в Коломенском районе Московской области РФ. Несколько столетий назад село Никульское называлось Микульским, потому что было имением коломенского полководца Микулы Васильевича Вельяминова (умер 8 сентября 1380 г. от Р.Х., сражение на Куликовом поле). Микула Васильевич Вельяминов сын последнего московского тысяцкого Василия Васильевича Вельяминова (умер в 1374 г.). После гибели в Куликовском сражении русского воеводу, ведшего войска против ордынских завоевателей вместе с Князем Дмитрием Донским, похоронили в его имении, на том месте, где некогда стояла его именная церковь. Сегодня, в память о далёких событиях, здесь установлен поклонный крест. Средства на изготовление этого памятника (высотой около двух метров, стоимостью 7 тысяч рублей) и установку выделила администрация Коломенского района. Это не первый подобный монумент в Никульском. Точно такой же крест был установлен около местного храма, в честь 620-летия битвы на Дону.

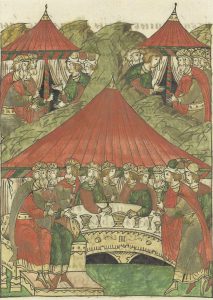

«А пришед на (город) Коломну, Князь великий стоял под Голутвиным монастырем своим полком (примечание: Государственным полком).

А воеводы были з Государем по полком:

— В большом полку брат Великого князя князь Юрьи Васильевич (примечание Абросимова Н.А.: родной младший брат), а со князь Юрьем Васильевичем в большом полку были Великого князя воеводы боярин князь Ондрей Дмитреевич Ростовской да боярин князь Иоанн Иоаннович Кубенской. [с. 318]

— В передовом полку были воеводы боярин князь Василей Михайлович Щенятев да князь Юрьи Иоаннович Темкин Ростовской.

И князь Юрьи разболелся, лежал на (городе) Москве, а в ево место был в передовом полку в других боярин Феодор Семеонович Демид Варанцов.

— В правой руке на (городе) Кошире князь Юрья Васильевича (в рукописи Васильевича) были бояре и воеводы князь Иоанн Михайлович Шуйской Плетень (Плетин по О.) да боярин князь Феодор Иоаннович Скопин Шуйской.

— В левой руке были воеводы бояре Иоанн Фока Семеонович Воранцов да дворецкой дмитровской Василей Михайлович Воранцов.

— В сторожевом полку были воеводы боярин князь Юрьи Михайлович Булгаков Галицын да князь Володимер Иоаннович Воротынской. /л. 217/

— И князь Володимер Воротынской на князь Юрья Голицына бил челом в отечестве о сщете, и князь Юрьи на нево грамоты королевские клал, что дед Воротынского к ево князь Юрьеву прадеду присягу держал, и тогды не свели ничево.» (18, сс. 318-319)

В Разрядной книге не перечислены чины, следовавшие с Царём и Великим князем в походе, но можно предположить, что бояре, дворецкий, окольничий, оружничий, а также низшие дворовые чины составили Государев полк. Назвать Государев полк просто свитой в походе на окраину государства, где может быть нападение со стороны соседних государств, нельзя.

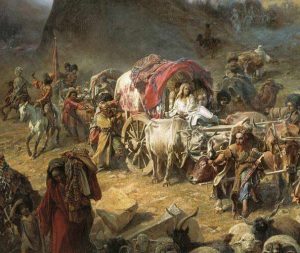

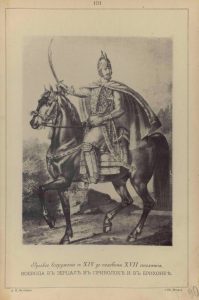

Царь и Великий князь в походе ехал верхом на лошади или в повозке. Можно предположить, что Бояре, дворецкий, окольничий, оружничий и другие чины в походе также ехали верхом на лошади или в повозках.

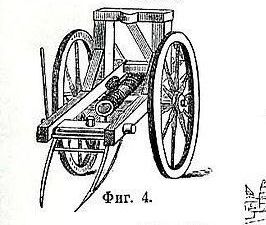

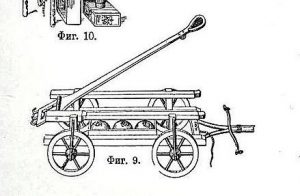

Повозка — это транспортное средство для перевозки грузов и пассажиров на живой (конной) тяге. Разновидностью повозки являются каптаны, колымаги, телеги, сани, экипажи и иные.

Повозка — это колёсное безрессорное транспортное средство с досчатым кузовом с крытым верхом.

Каждая «повозка» состоит из кузова и хода. «Повозки» бывают 2- и 4-колёсные, различаются они размерами (длиной и шириной хода), подвижностью, большей или меньшей лёгкостью на ходу, гибкостью и устойчивостью, отсутствием рессор, вместимостью кузова, грузоподъёмностью.

В зависимости от вида запряжки «повозка» оборудована или оглоблями (одиночная, троечная запряжка), или дышлом (парная, четверная запряжка).

У «повозок» старых конструкций были деревянные колёса с железными шинами. (69) (70) (83) (84)

. В Энциклопедическом словаре под редакцией профессора И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф. Ф. Петрушевского, издававшемся в 1890 – 1907 года, в статье ««Колымага» написано:

_ Колымага (старинное) — закрытый летний экипаж, обыкновенно назначавшийся для женщин и детей боярских и дворянских семейств. «Колымаги» делались на высоких осях, иногда с лестницами, иногда же вовсе без ступеней. Внутри они обивались красным сукном или червчатым бархатом и закрывались по бокам суконными или шелковыми занавесами, иногда с дверцами в них. В эти дверцы вставлялись маленькие слюдяные окна, задёрнутые занавесками. Боковые занавеси пристёгивались плотно к краям экипажа, так что даже ветер не мог распахнуть их.

У некоторых Бояр как «колымаги» (летние экипажи), так и «каптаны» (зимние экипажи) были весьма дорогие. Например, у Морозова «колымага» снаружи обложена была золотом, внутри обита соболями высокого достоинства, с окованными серебром колёсами.

В «колымагу» впрягалась обыкновенно одна лошадь; сиденья в ней для кучера не полагалось: он ехал верхом (на лошади) или шёл рядом с лошадью.

По бокам Боярскую «колымагу» сопровождали холопы-скороходы.

Царицыну «колымагу» везли 12 лошадей белой масти; с ней сидели боярышни; сзади провожали её придворные рабочие женщины и прислужницы, сидя на лошадях верхом по-мужски. (64)

. Для примера ставлю фотографии колымаг более позднего времени.