Московская большая рать 1546 года – это временное воинское объединение боевого порядка Русского войска, созданное для защиты стольного города Москвы от нападений грабителей с востока – Казанской орды и Ногайской орды, а с юга – Крымской орды, с дислокацией в городе Коломне.

Существовала рать с апреля по ноябрь 7054 года от Сотворения мира (1546 года от Рождества Христова).

От героев былых времён не осталось порой имён.

Те, кто приняли смертный бой, стали просто землёй и травой.

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним.

Автор текста (слов): Агранович Е. Д., Композитор (музыка): Хозак Р. М. 1971 г.

***

7054 год от Сотворения мира — 1546 год от Рождества Христова.

Март 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.)

. В марте 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) Великое княжество Московское на казанской окраине охраняли: «Тово же 7053-го году (1545 г. от Р.Х.) в Восиле городе годовали воеводы князь Михайло Иоаннович Варатынской (Пронской по О.) да Ондрей Меньшой Иоаннов сын Товарков, да Василей Дмитреев сын Феодоров. /л. 215 об./ (4, с. 318)» «Тово же 7053-го году (1545 г. от Р.Х.) в (городе) Муроме были воеводы по полком: в большом полку Феодор Демид Семеонович Варанцов, в передовом полку Офонасей Юрьевич Сабуров. И Офонасей Сабуров бил челом Государю на Феодора в отечестве, и Государь к нему прислал на Феодора невмесную грамоту. (4, с. 318)» (Далее лл. 215 об. — 216 оставлены незаполненными). /л. 216 об./

= Василь город (Васильсурск или Василь-Сурск), в 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) город в Великом княжестве Московском, располагался по скату горы, у самого устья реки Суры, при впадении её в реку Волгу. — В 7032 г. от С. м. (1523 г. от Р. Х.) в правление Царя и великого князя Василия Ивановича Рюрика в устье реки Суры, воеводы, ходившие в земли Казанской орды, основали город, которому дали, в честь Великого князя, имя Васильев-Новгород; впоследствии его стали называть Васильгородом, Васильсурском и просто Василем. Открытие города совершилось в самый день нового 7032 года, т. е. 1 сентября. Для безопасности нового города, поставленного на чужой земле, устроены были вал и острог. Гора, на которой расположен город, довольно высока: около 240 футов над уровнем моря. От г. Нижнего Новгорода г. Васильсурск отстоит в 169 ¾ вёрст. (Энциклопедическiй словарь. Подъ редакцiей профессора И. Е. Андреевскаго, К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Ѳ. Ѳ. Петрушевскаго. 1890 — 1907. Статья А. Ф. Селиванова «Васильсурск, город».) — Название Васильгород часто употреблялось с определением Сурский и вскоре превратилось в Васильсурск. (Географические названия мира: Топонимический словарь. — Москва: АСТ. Поспелов Е. М. 2001. Статья «Васильсурск».) — Острог — город Васильгород (позже Васильсурск) был основан князем Андреем Горбатым во время похода в Казанскую орду в 1523 году от Р.Х. на месте разорённой им марийской (старинное — черемисской) столицы города Цепеля. (Энциклопедия туризма Кирилла и Мефодия. 2008. Статья «Васильсурск».) В 2025 г. от Р.Х. расстояние между г. Васильсурском и г. Казанью 253 км по автороге, 197 км по прямой линии. =

= Чебоксары — город в Русском царстве, располагался на северном правом берегу реки Волги в живописной котловине, образуемой рекой Чебоксаркой и рекой Кайбулкой; большая часть города раскинута по трём горам, а меньшая — в низменности, находящейся между этими горами. От г. Чебоксары к востоку в 138-ми верстах располагался г. Казань. (Энциклопедическiй словарь. Подъ редакцiей профессора И. Е. Андреевскаго, К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Ѳ. Ѳ. Петрушевскаго. 1890-1907. — С.-Пб. Статья «Чебоксары»; Большая советская энциклопедия. — Москва: Советская энциклопедия 1969-1978. Статья «Чебоксары».) =

. В марте 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) Казанская Орда, феодальное государственное образование кочевников на территории: на юге — от границы с Хаджи-Тарханской Ордой (Астраханской Ордой); на севере – до границы с Великим княжеством Московским; на западе – до границы с Великим княжеством Московским до реки Суры; на востоке – до границы с Ногайской Ордой. Ханом Казанской Орды был Сафа-Гирей (годы правления: … (1536 г. от Р.Х.) — начало 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.), июль 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) — март 7057 г. от С.м. (1549 г. от Р.Х.). = Правительство Казанской Орды находилось в городе Казани. = В начале 1546 г. из-за народных волнений Сафа́-Гире́й был вынужден удалиться в Ногайскую Орду к своему тестю нурадину Юсуфу-мирзе.

= 17-го января 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) Казанский Сафа-Гирей был изгнан из города Казани и Казанской Орды, и казанцы прислали к Царю и Государю вся Русии и великому князю Ивану Васильевичу Рюрику послов с просьбой назначить на освободившийся престол бывшего ранее Казанским Ханом Шах-Али. (Русский биографический словарь. Том 22. Статья «Шах-Али (Шиг-Али, Шейх-Али)».) =

= Из летописи: «Лета 7054 (1546 г. от Р.Х.). Казанские князи и мырзы из Казани злочестивого царя выслали, а к великому князю присылали бити челом послов своих, в великое говенье, чтоб князь велики их пожаловал, дал им царя, а оне во всей хотят воле в великого князя быти. И князь велики посылал в Казань Останю Ондреева, и по великого князя приказу перед Останею все казанские люди великому князю шерть пили, что им во всем в великого князя воле быти. И пришел Останя к Москве по здорову. И князь великий после велика дни на шестой неделе отпустил в Казань на царство из Касимова города царя Шигалея, а послал в Казань на царство его сажати бояр своих…» = 15 марта 7054 г. от С.м. (1546 г. от Р.Х.) русский посол Евстафий Андреев вернулся в гор. Москву в составе русского посольства, вместе с которым приехал и казанский посол Гаммет-ших (шейх), имевший на руках грамоту, написанную от имени трёх знатных казанцев — Буюрган-сеида (Абеюрган), князя Кадыша и Чюры Нарыкова (последний также был князем — карача-беком и принадлежал к клану Аргынов). В грамоте говорилось: «Сеит, и уланы, и князи, и мырзы, и шихы, и шихзады, и долышманы, и казакы, и вся земля Казаньскаа биют челом… чтобы их государь пожаловал… дал им на Казань царя Шигалея, а послал бы в Казань своего сына боярского привести сеита, и уланов, и князей, и всю землю Казаньскую к правде». Сеидом, от имени которого было написано письмо и которого совместно с остальной знатью ханства должны были «привести к правде», был Буюрган. В летописи сообщается, что «князь великий послал к сеиту к Беюргану, и к Кадышу, и к Чюре… Остафия Андреева с своим жалованным словом и к правде их привести». Перед русским послом «сеит, и уланы, и князи, и мырзы, и вся земля Казаньская» великому князю московскому «правду учинила» в том, что «им от великого князя и от Шигалея-царя неотступными быти и до своих животов». Вместе с русским послом, принявшим присягу верности от казанцев, в город Москву прибыли и казанские послы — князь Уразлый с хафизом (афызом) Андрычеем. Послам было предписано «бити челом» от имени «сеита, и уланов, и князей, и всей земли Казаньской», чтобы «государь отпустил к ним Шигалея-царя не модчаа». =

Апрель 7054 г. от С.м. (позже 1546 г. от Р.Х.)

1 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Мученика Хрисанфа, мученицы Дарии и с ними (в народе называют Дарья Грязная — связано с тем, что в это время активно таял снег и появлялась слякоть). Преподобного Иннокентия Комельского Вологодского.

С 18 марта по 4 мая 2024 г. от Р.Х. длился Великий пост.

2 апреля 2024 г. от Р.Х. христианский православный праздник: Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, в обители святого Саввы убиенных.

3 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Преподобного Серафима Вырицкого. Преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского).

4 апреля 2024 г. от Р.Х. христианский православный праздник: Священномученика Василия Анкирского, пресвитера.

= О Царе и Государе всея Русии и Великом князе Владимирском, Московском и иных Иване Васильевиче Рюрике =

. В Энциклопедическом словаре под редакцией профессора И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф. Ф. Петрушевского, издававшегося в 1890 – 1907 годах, в статье «Иоанн IV Васильевич» написано:

_ Новое появление Шуйских (примечание: князей Ивана и Андрея Михайловичей и Фёдора Ивановича Скопина) во власти ознаменовалось усилением власти наместников в городах. Положение становилось невыносимым; составился заговор против Шуйских, во главе которого стали родственники Великого князя Владимирского и Московского Ивана Васильевича Рюрика, Глинские; заговор созревал долго; наконец, в декабре 1543 г., Великий князь Иван Васильевич (в возрасте 12-13 лет) собрал бояр, объявил им, что знает, как многие участвовали в хищениях и неправдах, но теперь казнит только одного князя Андрея Михайловича Шуйского, которого приказал схватить псарям: те растерзали его. Но правления на себя Великий князь Иван Васильевич не принял, а положился на Глинских и дьяка Захарова, в котором Е. А. Белов основательно видит одного из главных деятелей этого времени.

_ Новые властители (примечание: Глинские и дьяк Захаров) занялись преследованием людей им неприятных: в 1544 году князь Кубенский, приверженец князей Шуйских, был подвергнут опале, но потом помилован; в 1545 г. урезан язык Бутурлину и положена опала на Воронцова, бывшего любимца Царя, против которого было то обстоятельство, что он желал сохранить своё влияние: «Кого Государь пожалует без Феодорова ведома, и Феодору досадно!». … В это время (в 1546 году) шестнадцатилетний Великий князь Иван Васильевич забавлялся и не думал об управлении. (1)

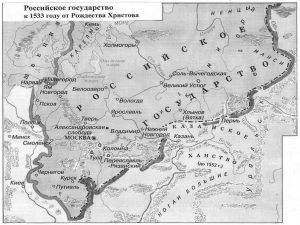

Фото. Русское царство (Российское государство) к 7041 году от С.м. (1533 году от Р.Х.).

. В Русском биографическом словаре, издававшемся в ..-1918 годах, в статье «Иоанн IV Васильевич Грозный» написано:

_ … в 1543 г., после ссылки Ф. Д. С. Воронцова в г. Кострому, Великий князь Иоанн Васильевич 16 сентября поехал к Сергию (Троице Сергиев монастырь), заезжал в город Можайск и другие места и возвратился в город Москву только к 1 ноября.

_ 29 декабря 1543 г. Великий князь Иоанн Васильевич приказал схватить «первосоветника боярского», князя А. М. Шуйского, велел отдать его псарям и «псари взяша и убиша его, влекуще к тюрмам противу ворот Ризположенных во граде»; князь Ф. Скопин-Шуйский, князь Ю. Темкин, Ф. Головин были разосланы и «от тех мест начаша бояре от государя страх имети и послушание», говорит летописец.

_ С конца 1543 г. Великий князь Иоанн Васильевич считает себя самостоятельным правителем; на деле всем стали заправлять князья Глинские, родственники его с материнской стороны; сам Иоанн Васильевич не обнаружил ни чем желания взяться в действительности за дело правления; ещё в 1543 г. Б. И. Сукину, ехавшему в Литву, велено было, между прочим, объявить в Литве, что Государь ищет невесты, но в Литве на этот намёк не обратили внимания.

_ С конца 1543 г. Великий князь Иоанн считает себя самостоятельным правителем, когда 29 декабря 1543 г. он велел схватить «первосоветника боярского», князя А. М. Шуйского, и убить его, а князя Ф. Скопина-Шуйского, князя Ю. Темкина, Ф. Головина разослать из г. Москвы и слушать Государя, на деле всем заправляли князья Глинские, родственники его с материнской стороны; сам Великий князь Иоанн Васильевич не обнаружил ни чем желания взяться в действительности за дело правления; …

_ 3 марта 1544 г., на первой неделе великого поста, Великий князь Иоанн Васильевич поехал к Сергию, оттуда в Макарьев Калязин монастырь, затем «на свою государскую потеху в Заболотье на медведи», оттуда опять к Сергию (Троице Сергиев монастырь) и в город Москву.

_ … из личных его, Великого князя Иоанна Васильевича, действий за это время знаем лишь его разъезды, опалы и казни, казалось бы несвойственные в столь раннем возрасте: в сентябре 1545 г. урезан язык А. Бутурлину за невежливые слова, в октябре 1545 г. положена опала на князя И. Кубенского, князя П. Шуйского, князя А. Горбатого, Ф. Воронцова, князя Д. Палецкого, в декабре 1545 г. они прощены по ходатайству митрополита Макария. (2)

. В Большой советской энциклопедии, издававшейся в 1969 – 1978 годах, в статье «Иоанн Грозный» написано:

_ После смерти отца Василия III Ивановича остался 3 лет, после смерти матери Елены Глинской — 7 лет.

_ Характер Ивана IV Васильевича складывался в годы боярского правления (в 1538—48 годах), которое сопровождалось засильем временщиков, борьбой за власть между враждующими боярскими группировками Шуйских и Бельских, интригами и убийствами; уже в юности Иван IV Васильевич безжалостно расправлялся с неугодными лицами из своего окружения.

_ Активное участие Ивана IV Васильевича в государственной деятельности начинается с создания так называемой Избранной рады (1549 г.), фактическим руководителем которой был А. Ф. Адашев. (3)

. Великий князь Владимирский и Московский Иван (4-й) Васильевич Рюрик унаследовал титул своего отца Великого князя Владимирского и Московского Василия (3-го) Ивановича «Божьей милостью царь и государь всеа Русии и великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский и Болгарский, и иных, государь и великий князь Новогорода Низовские земли, и Черниговский, и Рязанский, Волотский, Ржевский, Белёвский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский и Кондинский», который по документам известен с 1514 г. от Р.Х.

Состав Царской Боярской думы в 7054 г. от С.м. / 1546 г. от Р.Х.:

1/ Князь Горбатый-Шуйский Михаил Васильевич Кислой, Чин боярина пожалован в 1513 г. – умер в 1550 г. от Р.Х. (15)

2/ Князь Пеньков Василий Данилович, Чин боярина пожалован в 1517 г. или 1518 г. – умер в 1552 г. от Р.Х. (15)

3/ Князь Бельской Дмитрий Фёдорович, Чин боярина пожалован в 1521 г. — умер в 1551 г. от Р.Х. (15)

4/ Князь Горбатый-Шуйской Андрей Борисович Сучок, Чин боярина пожалован в 1521 или 1522 г. – умер в 1550 г. от Р.Х. (15)

5/ Князь Кубенской Михаил Иванович, Чин боярина пожалован в 1526 г. или 1537 г. или 1539 г. – умер в 1550 г. от Р.Х. (15)

6/ Морозов Иван Григорьевич, Чин боярина пожалован в 1527 г. или 1531 г. — умер в 1549 г. или 1554 г. от Р.Х. (15)

7/ Князь Одоевской Фёдор Иванович, Чин боярина пожалован в 1528 г. – умер в 1547 г. от Р.Х. Боярином был 19 лет. (15)

8/ Князь Одоевской Роман Иванович, Чин боярина пожалован в 1533 г. – умер в 1552 г. от Р.Х. (15)

9/ Князь Одоевской Роман Романович, Чин боярина пожалован в 1533 г. – умер в … г. от Р.Х. (15)

10/ Князь Ростовской Андрей Дмитриевич, Чин боярина пожалован в 1535 г. – умер в 1550 г. от Р.Х. (4, с. 319 – 7054 г. от С.м.) (15)

11/ Князь Трубецкой Семён Иванович, Чин боярина пожалован в 1535 г. – умер в 1566 г. от Р.Х. (4, с. 319 – 7054 г. от С.м.) (15)

12/ Князь Шуйской Иван Михайлович по прозванию Плетень, Чин боярина пожалован в 1535 г. – умер в 1559 г. от Р.Х. (4) (15)

13/ Князь Булгаков-Голицын Юрий Михайлович, Чин боярина пожалован в 1540 г., а по Русскому биографическому словарю в период с апреля по октябрь 1538 г. – умер в 1561 г. от Р.Х. (2) (4, с. 319 – 7054 г. от С.м.) (15)

14/ Князь Глинский Михаил Васильевич «Львов», Чин боярина пожалован в 1541 г. – умер в 1559 г. от Р.Х. (15)

15/ Воронцов Иван Фока Семёнович, Чин боярина пожалован в 1543 г. — умер в 1561 г. от Р.Х. (4, с. 319 – 7054 г. от С.м.) (15)

16/ Князь Скопин-Шуйский Фёдор Иванович, Чин боярина пожалован в 1543 г. – умер в 1557 г. от Р.Х. (4, с. 319 – 7054 г. от С.м.) (15)

17/ Князь Горбатый-Шуйской Александр Борисович, Чин боярина пожалован в 1544 г. – умер в 1565 г. от Р.Х. (15)

18/ Князь Ушатый-Чулок Василий Васильевич, Чин боярина пожалован в 1544 г. – умер в 1549 г. от Р.Х. (15)

19/ Фёдоров-Челяднин Иван Петрович, Чин боярина пожалован в 1544 г. или 1550 г. – умер в 1567 г. от Р.Х. (15)

20/ Шеин Василий Дмитриевич, Чин боярина пожалован в 1544 г. – умер в 1550 г. от Р.Х. (15)

21/ Князь Щенятев Василий Михайлович, Чин боярина пожалован в 1544 г. – умер в 1547 г. от Р.Х. (4, с. 319 – 7054 г. от С.м.) (15)

22/ Князь Кубенской Иван Иванович, Чин боярина пожалован не позже апреля 7054 г. от С.м. (позже 1546 г. от Р.Х.) (4, с. 318 – 7054 г. от С.м.) – умер в июне 7054 г. от С.м. (позже 1546 г. от Р.Х.). (2) (4, с. 318-319 – 7054 г. от С.м.)

23/ Воронцов Василий Михайлович, Чин боярина пожалован не позже апреля 7054 г. от С.м. (позже 1546 г. от Р.Х.). (2) (4, с. 319 – 7054 г. от С.м.)

24/ Князь Семён Иванович Пунков Микулинской, Чин боярина пожалован в 1549 г. (15), а по Разрядной книге 1475-1605 гг. был боярином 2 апреля 7053 г. или 7054 г. от См. (в 1545 г. или в 1546 г.). (4, с. 317 – 7053 г. от С.м.)

25/ Князь Булгаков Михаил Иванович Голица, Чин боярина пожалован в 1510 г. – умер в 1554 г. или в августе 1558 г. от Р.Х. (15)

С 1514 г. по конец 1551 г. был в литовском плену.

Поход большой

Великого князя Ивана Васильевича всея Русии

на свое дело впервые на город Коломну

«Лета 7054-го (позже 1546 г. от Р.Х.) в опреле (число не указано) поход большой Великого князя Иоанна Васильевича всеа Русии на свое дело впервые на (город) Коломну.

А пришед на (город) Коломну, Князь великий стоял под Голутвиным монастырем своим полком (*).

А воеводы были з Государем по полком:

— В большом полку брат Великого князя князь Юрьи Васильевич (**), а со князь Юрьем Васильевичем в большом полку были Великого князя воеводы боярин князь Ондрей Дмитреевич Ростовской да боярин князь Иоанн Иоаннович Кубенской. [с. 318]

— В передовом полку были воеводы боярин князь Василей Михайлович Щенятев да князь Юрьи Иоаннович Темкин Ростовской.

_ И князь Юрьи разболелся, лежал на (городе) Москве, а в ево место был в передовом полку в других боярин Феодор Семеонович Демид Варанцов.

— В правой руке на (городе) Кошире князь Юрья Васильевича (в рукописи Васильевича) были бояре и воеводы князь Иоанн Михайлович Шуйской Плетень да боярин князь Феодор Иоаннович Скопин Шуйской.

— В левой руке были воеводы бояре Иоанн Фока Семеонович Воранцов да дворецкой дмитровской Василей Михайлович Воранцов.

— В сторожевом полку были воеводы боярин князь Юрьи Михайлович Булгаков Галицын да князь Володимер Иоаннович Воротынской. /л. 217/

_ И князь Володимер Воротынской на князь Юрья Голицына бил челом в отечестве о сщете, и князь Юрьи на нево грамоты королевские клал, что дед Воротынского к ево князь Юрьеву прадеду присягу держал, и тогды не свели ничево. (4, сс. 318-319)

— — —

(*) С Государевым полком.

(**) Князь Юрья Васильевич – это родной младший брат Великого князя Ивана Васильевича.

— — —

. Город Коломна расположен на реках Коломенке и Москве близ впадения р. Коломенки в р. Москву, а р. Москва недалеко от города впадает в р. Оку; город расположен в 115 км к юго-востоку от стольного города Москвы (21) (22) (23).

В городе Коломне был Кремль, имевший 924 саженей в окружности; стены кремля достигали 81/2 саженей высоты и 53/4 аршин ширины. (22)

Фото Город Коломна. Кремль. (22)

Фото Город Коломна. (23)

. В Энциклопедическом словаре под редакцией профессора И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф. Ф. Петрушевского, издававшегося в 1890 – 1907 годах, в статье «Голутвин-Богоявленский старый заштатный монастырь» написано:

_ Голутвиный монастырь (Голутвин-Богоявленский старый заштатный монастырь; Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь) находится в одном из красивейших уголков г. Коломны – в месте впадения реки Москвы в реку Оку. В 1893 г. монастырь находился в 4 верстах от г. Коломны.

В рукописи Софийской второй летописи говорится, что Голутвинский Богоявленский монастырь был основан в 1374 году, но точная дата неизвестна. В рукописи Троице-Сергиевой Лавры говорится, что Голутвинский Богоявленский монастырь, связанный с победой Русского войска под началом Великого князя Владимирского и Московского Димитрия Ивановича Рюрика Донского над монгольским войском Хана Мамая 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле, был основан в 1385 году на устье реки Москвы близ города Коломны.

Как считают современные специалисты в области топонимики, «голутва» — это вырубка, поляна в лесу. Значит, в древности по правому берегу Москвы-реки, недалеко от её устья шумел лес.

В 14-м столетии построена церковь, ныне Богоявленский собор.

Шли годы, созидалась обитель, умножались её насельники. Подвижническая жизнь братии, духовный авторитет монастыря и слава его основателей привлекали множество благотворителей, среди которых были и Великие князья Владимирские и Московские, и церковные иерархи, боярство и купечество, посадские и простой люд. Примерно во второй четверти 15-го столетия была построена каменная тёплая на высоком подклете церковь во имя святого основателя монастыря — преподобного Сергия Радонежского. При ней устроена братская трапезная с хлебодарней. Широкое строительство и содержание монастыря обеспечивалось большими земельными владениями. В середине 16-го столетия мон-рю Голутвину принадлежало 49 сёл, деревень и иных селений; причём, владения монастыря находились и за пределами Коломенского уезда; мон-рь имел каменные подворья как в г. Коломне, так и в г. Москве, в котором на рубеже 15-го – 16-го столетий упоминается Голутвина слобода, давшая название современным 1-му, 2-му и 3-му Голутвинским переулкам в г. Москве. В монастыре была библиотека. (17)

Фото. Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь. Российская Федерация. Сайт «Википедия».

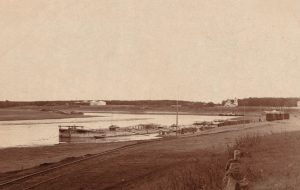

Фото. Место впадения реки Москвы в реку Оку возле Голутвиного монастыря. Российская империя.

Фото. Город Коломна. Вид с Рязанского берега реки Оки на строящийся мост и Старо-Голутвин монастырь. 1864 г. от Р.Х. Российская империя. На сайте «Рувики».

= Голу́твинская слобода́ (Голу́твина слобода́) — в январе 2025 г. от Р.Х. это название исторической местности в городе Москве в Замоскворечье (к югу от Кремля, на южном берегу реки Москвы), приблизительно соответствующей территории между началом улицы Большая Полянка, улицей Большая Якиманка и Якиманской набережной до бывшего Земского переулка. В настоящее время название слободы сохранилось в названии церкви Николая Чудотворца в «Голутвино», трёх из существовавших четырёх Голутвинских переулков (1-й, 3-й, 4-й), а также комплекса зданий Голутвинской мануфактуры, ныне перестроенных в офисные центры. «Голутвино» относилось к числу древнейших слобод Заречья наряду с Кадашами, Овчинниками, Ордынцами, Кузнецами, Конюхами и другими. Само слово «голутва» означало вырубку или лесосеку. Местность получила название по существовавшему с 1472 г. от Р.Х. подворья Голутвина монастыря, находившегося около города Коломны. В 1504 г. от Р.Х. упоминается «монастырь Рождества Богородицы на Голутвине в Колычёвой слободе». (Источники: Шмидт, Ольга Рудольфовна. Замоскворечье. Якиманская часть: Путеводитель. — Москва: ГПИБ, 2000; Памятники архитектуры Москвы: Замоскворечье. — Москва: Искусство, 1994.)

** Куликовская битва происходила 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле, между реками Доном, Непрядвой и Красивой Мечей, в юго-западной части Епифанского уезда Тульской губернии Российской империи, на протяжении 10 квадратных вёрст.

Утром 8 сентября великий князь Дмитрий Иоаннович Рюрик расположил по правому берегу р. Непрядвы Русское войско, все 6 полков. В 12 часов показались на Куликовом поле и Ордынское войско. Перед битвой состоялся поединок татарина Челубея (или Телебея) с русским иноком Пересветом. Почти тотчас после поединка начата была битва Великим князем Владимирским и Московским Дмитрием Иоанновичем Рюриком.

Настал 3-й час пополудни; татары одолевали, но князь Владимир Андреевич Рюрик и воевода Боброк Волынский оставались в засаде.

Наконец, появилось на поле битвы свежее русское войско; татары смешались и обратились в бегство; бежал и Хан Мамай, наблюдавший со своей ставки за ходом сражения. Русский Засадный полк до реки Красивой Мечи преследовал татар. Вернувшись с погони, князь Владимир Андреевич Рюрик стал собирать войско, больше половины которого было убито и ранено. Сам великий князь Дмитрий Иоаннович Рюрик был найден раненным.

С 9 по 16 сентября хоронили убитых; на общей могиле воздвигнута была церковь, давно уже не существующая. Церковь узаконила совершать по убиенным поминовение в Дмитриеву родительскую субботу, «пока стоит Россия».

Обратное шествие великого князя Владимирского и Московского Дмитрия Иоанновича Рюрика было настоящим торжеством; князь Олег Рязанский признал его старшим, заключил с Дмитрием Московским союз; московский народ радовался победе и прозвал великого князя Дмитрия Иоанновича Донским, а князя Владимира Андреевича Храбрым. Многие русские люди считали эту победу за избавление от татарского ига, но эта победа стала лишь одним из этапов освобождения от зависимости от Орды. Победа сильно увеличила в глазах народа могущество Московского князя и этим содействовала делу государственного объединения. (25)

Фото. Выступление русского войска на Куликовскую битву (старинная миниатюра). Автор неизвестен. Фото_1-1 на сайте Рувики

** Димитриевская родительская суббота – ближайшая суббота перед днём памяти святого великомученика Димитрия Солунского (26 октября / 8 ноября); установлена после битвы на Куликовом поле. Первоначально поминовение совершалось по всем воинам, павшим в этой битве. Постепенно Димитриевская суббота стала днём заупокойного поминовения всех усопших православных христиан. Этот день уже много веков был и остаётся особенным для русского народа. В христианском православии существуют поминальные родительские субботы — Вселенская, Троицкая и Дмитриевская. (26)

5 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199 учеников его. Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

6 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Предпразднство Благовещения Пресвятыя Богородицы. Преподобного Захарии Печерского, постника. Мучеников Стефана и Петра Казанских. Святителя Артемона (Артемия), епископа Солунского (Селевкийского). Преподобного Захарии Отверстого, монаха.

6 апреля 2024 г. от Р.Х. день особого поминовения усопших. Этот день называется родительская суббота третьей седмицы Великого поста.

7 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Благовещение Пресвятой Богородицы — основной церковный праздник. Преставление святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России.

7 апреля 2024 г. от Р.Х. Примета. Яйца, которые куры снесли в Благовещение, нужно обязательно выбросить или закопать — они якобы несут в дом болезни и горести.

8 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.

9 апреля 2024 г. от Р.Х. христианский православный праздник: Мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской).

10 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. Преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского. Преподобномученика Евстратия Печерского. Мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского. Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского.

11 апреля 2024 г. от Р.Х. христианский православный праздник: Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих.

12 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского. Святителя Софрония, епископа Иркутского. Святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона.

13 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского. Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца. Священномученика Ипатия, епископа Гангрского.

13 апреля 2024 г. от Р.Х. день особого поминовения усопших. Этот день называется родительская суббота четвёртой седмицы Великого поста.

14 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца. Преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца. Преподобной Марии Египетской. Преподобного Геронтия, канонарха Печерского.

15 апреля 2024 г. от Р.Х. христианский православный праздник: Преподобного Тита чудотворца.

16 апреля 2024 г. от Р.Х. христианский православный праздник: Преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.

17 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Преподобного Иосифа Песнописца. Преподобного Георгия Пелопонесского.

18 апреля 2024 г. от Р.Х. христианский православный праздник: Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.

19 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского. Равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского.

20 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Преподобного Георгия Митиленского, митрополита. Преподобного Даниила Переяславского, архимандрита.

21 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними. Святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского.

22 апреля 2024 г. от Р.Х. христианский православный праздник: Мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского).

23 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х. Священномученика Григория V (Ангелопулоса), патриарха Константинопольского.

24 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского. Преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, сподвижника его. Святителя Варсонофия, епископа Тверского.

25 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского. Радоница — день особого почитания памяти усопших.

. Весь апрель 2024 г. от Р.Х. продолжался Великий пост. По церковному уставу в дни говения по понедельникам, средам и пятницам следовало придерживаться сухоядения — разрешены хлеб, вода, компоты, фрукты, овощи, во вторник и четверг можно употреблять горячую пищу без масла, а в выходные допустимо заправлять блюда растительным маслом.

26 апреля 2024 г. от Р.Х. христианский православный праздник: Священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера.

27 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Святителя Мартина I, исп., папы Римского. Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских).

28 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — основной церковный праздник. Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима.

29 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Страстная седмица. Великий понедельник. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.

30 апреля 2024 г. от Р.Х. христианские православные праздники: Страстная седмица. Великий вторник. Преподобного Акакия, епископа Мелитинского. Священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним. Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Обретение мощей преподобного Александра Свирского.

. Согласно православному календарю, в апреле 2024 г. от Р.Х. именины отмечают обладатели 93 мужских и 32 женских имен. Ориентируясь на список по святцам, родители могут подобрать имя девочкам и мальчикам, рождённым в определённый день в апреле.

. В русском народном календаре апрель назывался «пролетником», так как он предвещает скорый приход лета.

Май 7054 г. от С.м. (позже 1546 г. от Р.Х.)

Великий князь всея Русии Иван Васильевич как Верховный главнокомандующий Русского войска был вместе с войском на защите государства. Стремление юного Великого князя изучать военное дело в широком масштабе говорит о том, что он помнил дела отца и дедов, помнил своё государственное предназначение.

Если кто-то считает, что полковая служба заключалась в пребывании на одном месте и ожидании приказа выступить навстречу противнику с целью пресечь его вторжение в земли Великого княжества Московского, то он ошибается. В эти летние месяцы Воеводы проводили обучение ратников, проводили ежедневно занятия и периодически маневры.

А Великий князь всея Русии Иван Васильевич наблюдал впервые своими очами, как живёт войско в полевых условиях.

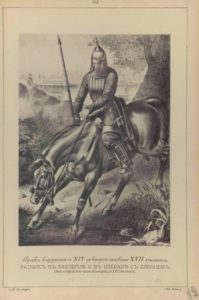

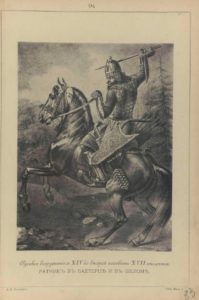

Фото. Русский воевода.

Фото. Русский воевода.

—

—

Фото. Русский знатный воин 14-го столетия.

Фото. Женщина и Русский воин.

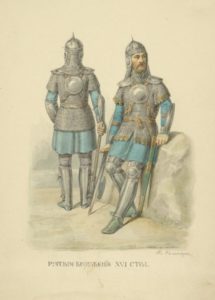

Фото. Русские воины 16-го столетия.

В мае 1546 г. на юго-восточном направлении от нападений со стороны Османского, Казанского, Астраханского, Ногайского и Крымского государств стояла Коломенская большая рать Русского царства.

_ Великий князь Иван Васильевич Всея Русии со своим Государевым полком стоял под Голутвиным монастырём, который находился в 4 верстах от г. Коломны.

_ Большим воеводой большого полка был князь Юрий Васильевич (родной младший брат Великого князя), а товарищами его были Великого князя воеводы боярин князь Андрей Дмитриевич Ростовской да боярин князь Иван Иванович Кубенской.

_ Большой, передовой, левой руки и сторожевой полки стояли в г. Коломне и её окрестностях на «Ногайском шляху», а всего в 60 верстах от основных сил в г. Кашире стоял правой руки полк на «Крымском (Муравском) шляху».

_ В полку правой руки в г. Кашире князя Юрия Васильевича были бояре и воеводы князь Иоанн Михайлович Шуйской Плетень да боярин князь Феодор Иоаннович Скопин Шуйской.

Июнь 7054 г. от С.м. (позже 1546 г. от Р.Х.)

_ «И на (городе) Коломне Князь великий положил опалу на своих бояр и воевод на князя Иоанна Иоанновича Кубенского да Феодора Демида Симеоновича Воронцова да на Василья Михайловича Воронцова велел казнить змертною казнью на (городе) Коломне.

_ И тогды на их место велел быть в полкех воеводом по по[л]ком: [с. 319]

— В большом полку велел быть з боярином со князь Ондреем Дмитреевичем Ростовским на князь Иоанново место Кубенского окольничему Иоанну Иоанновичю Беззубцову.

— В правой руке прежние воеводы боярин князь Иоанн Михайлович (Микитич – в Э., Никитичь – в О.) Шуйской да боярин князь Феодор Иоаннович Скопин Шуйской.

— А в передовом полку быть велел з боярином со князь Васильем Михайловичем Щенятевым на Феодорово место Воронцова окольничему и воеводе Иоанну Дмитреевичю Шеину.

— В левой руке з боярином и воеводою с Ываном Семеоновичем Фокою Воранцовым велел быти на Васильево место Воронцова князю Иоанну Семеоновичю Мезецкому.

— А в сторожевом полку были прежние воеводы князь Юрьи Михайлович Булгаков Галицын да князь Володимер /л. 217 об./ Иоаннович Воротынской. (4, сс. 319-320)

. 21 июня 1546 г. по велению Великого князя Ивана Васильевича по делу о сопротивлении новгородских пищальников казнены (бояре) князь Иван Иванович Кубенский и оба Воронцовы: Фёдор Демид Семёнович Воронцов и Василий Михайлович Воронцов, а И. П. Фёдоров и князь И. М. Воротынский заточены; официальный летописец выражает своё сомнение в виновности казнённых бояр.

Кроме этих казней, несомненно происшедших в это время, Курбский относит к тому же времени казнь пятнадцатилетнего князя М. Б. Трубецкого, князя И. И. Дорогобужского и князя Ф. И. Овчины-Телепнева-Оболенского, сына любимца Елены, и ещё некоего Ф. Невежи. Родословная книга подтверждает известия о казни князя Ф. Овчины, но не говорит, когда это было; ввиду молодых лет троих казнённых и их положения приходится думать, что это были сверстники Великого князя Ивана Васильевича Рюрика и погибли в минуту его раздражения.

Особенно заслуживает внимания отношение Великого князя Ивана Васильевича к Ф. Д. С. Воронцову : прежде это был его любимец, после казни Шуйского он был возвращён им из ссылки; в 1545 г. он уже в опале, а в 1546 г. и казнён. (2)

. От крымской украины также были воинские дружины в городах: Рязани, Николы Зарайского, Туле, Одоеве, Венёве, Калуге и других.

«У Николы у Зараского (городе) были воеводы князь Семеон Иоаннович Микулинской да князь Петро Семеонович Серебреной Оболенской Щепин.

А на (городе) Туле были воеводы князь Петро Ондреевич Булгаков да князь Иоанн княж Михаилов сын Хворостинин.

На (городе) Резани были воеводы за городом намесник князь Дмитрей Иоаннович Микулинской да князь Дмитрей княж Иоаннов сын Хилков (в рукописи Хилковков, причем Хилков приписано по правому полю).

В (городе) Колуге были воеводы князь Богдан Олександрович Трубецкой да князь Михайло Михайлович Троекуров. [с. 320] (4, с. 320)

От казанской окраины также были воинские дружины в городах: Галиче, Костроме, Владимире (на реке Клязьме), Чебоксарах, Василе (Васильсурске), Нижнем Новгороде, Муроме и других.

«Тово же 7054 году (позже 1546 г. от Р.Х.) в Василе городе годовали воеводы князь Василей Гага Ондреевич Великого да князь Семеон княж Иоаннов сын Гагарин, да Семеон Феодоров сын Киселев. (4, с. 321)

От свейской окраины также были воинские дружины в городах: Великом Новгороде, .

«Тово же 7054 году (позже 1546 г. от Р.Х.) Князь великий Иоанн Васильевич всеа Русии был с миром в (городе) Великом Новегороде при архиепискупе Феодосии.

А намесники тогды были на (городе) Новегороде (боярин с 1540 г.) князь Юрьи Михайлович Булгаков Голицын да (боярин с 1544 г.) Василей Дмитреевич Шеин, да дворецкой был тогды Семеон Олександрович Упин (Купин – в О.), а конюшей был ноугородцкой князь Семеон Иоаннович Гундаров, дьяк был Дмитрей Скрыпицын (Скрыпин Э., Скрипкин О.). (4, с. 321)

Август 7054 г. от С.м. (позже 1546 г. от Р.Х.)

«Тово же 7054-го году (позже 1546 г. от Р.Х.) поехол Князь великий во (город) Псков, а взял с собою (боярин с 1541 г.) князь Михаила Васильевича Львова Глинского не во мнозе силе, а братью свою оставил в (городе) Новегороде Великом князя Юрья Васильевича да князя Володимера Ондреевича. /л. 218 / (4, с. 321)

С июня по август 7054 г. от С.м. (позже 1546 г. от Р.Х.) от крымской, казанской и ногайской украйн в городе Коломне стояла Московская большая рать:

— В большом полку Большим воеводой был боярин князь Ондрей Дмитреевич Ростовской, а товарищем у него был окольничей Иоанн Иоаннович Беззубцов.

— В правой руке Воеводой был боярин князь Иоанн Михайлович (Микитич – в Э., Никитичь – в О.) Шуйской, а товарищем у него был боярин князь Феодор Иоаннович Скопин Шуйской.

— А в передовом полку Воеводой был боярин князь Василей Михайлович Щенятев, а товарищем у него был окольничей Иоанн Дмитреевич Шеин.

— В левой руке Воеводой был боярин Иоанн Семеонович Фокою Воранцов, а товарищем у него был князь Иоанн Семеонович Мезецкой.

— А в сторожевом полку Воеводой был князь Юрьи Михайлович Булгаков Галицын, а товарищем у него был князь Володимер Иоаннович Воротынской. (4, сс. 319-320)

Московская большая рать 7054 г. от С.м. (позже 1546 г. от Р.Х.) стояла и в 7055 г. от С.м. (позже 1547 г. от Р.Х.) до декабря, когда была произведена смена Воеовод:

31 августа завершился 7054 г. от С.м. (позже 1546 г. от Р.Х.).

Послесловие

Пройдут годы 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059 от Сотворения мира и в 7060 году Царь и великий князь Иван Васильевич Рюрик всея Русии пойдёт на своё дело земское – устранять постоянно грозящую опасность Русскому царству, пойдёт воевать Казанское государство, освобождать из рабства русских людей, усмирять грабителей русских окраин.

И 7061 году октября во 2 день Царь и великий князь Иван Васильевич Рюрик всея Русии град Казань взял, освободил из рабства русских людей, взял в плен правителя Казанского государства и сам стал Царём Казанским.

Много было ещё побед у Царя и великого князя Ивана Васильевича Рюрика всея Руси, побед, когда он был Верховным главнокомандующим Русского войска.

≈ На Казань, 1552 год. Художник Г. Севостьянов.

≈ Взятие Казани Иоанном Грозным. Художник И. Коровин.

В 21-м столетии и у Российской Федерации есть враги, желающие гибели русских людей и самого государства. И есть необходимость защищать Отечество.

Спасибо участнику Великой Отечественной войны полковнику в отставке Игнату Сергеевичу Артеменко за победу над клеветником и чужим человеком в российском обществе, за победу светлой памяти о его фронтовых товарищах, обо всех воинах, защитивших нас от внешних и внутренних врагов.

Полковник в отставке Игнат Сергеевич Артеменко.

Полковник в отставке Игнат Сергеевич Артеменко.

Фото RT

В Российской Федерации есть могучие народные силы, которых боятся злые люди. Такой силой является коллектив Хор Турецкого — первая в мире арт-группа, музыкальный феномен 21 века!

Хор Народного артиста России Михаила Борисовича Турецкого.

Хор Народного артиста России Михаила Борисовича Турецкого.

Фото РИА Новости.

Источники:

1/ Энциклопедическiй словарь. Подъ редакцiей профессора И. Е. Андреевскаго, К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора Ѳ. Ѳ. Петрушевскаго. — Санктъ-Петербургъ, 1890 — 1907. В 86 томах (82 осн. т. и 4 доп. т.). Издатели: Ф.А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И.А. Ефронъ (Санктъ-Петербургъ). Т. XIIIa (1894 г.): Исторические журналы — Калайдович, с. 681 — 69. Статья К. Бестужева-Рюмина «Иоанн IV Васильевич».

Читайте здесь — https://ru.wikisource.org/wiki/Иоанн_IV_Васильевич

Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф. Ф. Петрушевского.

2/ Русский биографический словарь. Издано под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А. А. Половцева. — Санкт-Петербург: тип. Гл. упр. уделов, 1897 [2], 756 c. Т. 8 (1897 г.): Ибак — Ключарев, с. 229 — 271. Статья Сергея Михайловича Середонина «Иоанн IV Васильевич Грозный».

Читайте здесь — https://ru.wikisource.org/wiki/Иоанн_IV_Васильевич_Грозный

3/ Большая советская энциклопедия. — Москва: Советская энциклопедия 1969 — 1978. Статья «Иоанн Грозный».

4/ Разрядная книга 1475-1605 гг. — Москва. АН СССР. (Институт истории). Издана ротапринтным способом с машинописных оригиналов в Институте истории под руководством Буганова — четыре тома по несколько выпусков в каждом. Том I. Часть II. – Москва. Издательство: Институт истории АН СССР, Наука, 1977. 1524-1533 гг. 1534-1544 гг. 1545-1549 гг. 1550-1551 гг.

5/ Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф. Ф. Петрушевского. 1890 — 1907. Статья «Макарий, митрополит Всероссийский».

6/ Советская историческая энциклопедия. — Москва: Советская энциклопедия. Под ред. Е. М. Жукова. 1973 — 1982. Статья C. M. Каштанова «Глинские», 3) Елена Васильевна Глинская.

14/ Филюшкин А. И. Титулы русских государей. – Москва, — Санкт-Петербург. Издательство «Альянс-Архео», 2006. Сс. 200—201.

15/ Дворянство Российской империи. Полный список царских бояр (1547-1750). Составитель: Лео Головин. http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-carskix-boyar-1547-1750

16/ Сайт «Единая и Неделимая». Статья «1-я Московская Головы Григория Желобова-Пушешникова стрелецкая статья ф. 7058 (1550) г. (Русское царство)».

17/ Сайт «Единая и Неделимая». Статья «Коломенская большая рать 1547 года».

18/ Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф. Ф. Петрушевского. 1890 — 1907. Т. IX (1893 г.): Гоа — Гравер, с. 124. Статья «Голутвин-Богоявленский старый заштатный монастырь».

19/ Сайт Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь. Статья «История монастыря». http://starogolutvin.ru/istoria.html

20/ Коломна, фотографии. https://humus.livejournal.com/6095978.html?view=comments

21/ Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф. Ф. Петрушевского. 1890 — 1907. Статья «Коломна».

22/ Военная энциклопедия. — Санкт-Петербург: Товарищество И. Д. Сытина. Под редакцией В. Ф. Новицкого и других. 1911 — 1915. Статья «Коломна».

23/ Большая советская энциклопедия. 1969—1978. Статья «Коломна».

24/ Пословицы русского народа: Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и пр. — Месяцеслов, автор Владимир Иванович Даль (1801—1872). 1-е издание (1862 год), стр. 970—1008; 2-е изд. (1879 год). Т. 2., стр. 488—534.

25/ Энциклопедический словарь под редакцией профессора И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф. Ф. Петрушевского. Статья «Куликовская битва».

26/ Портал Православие.Ru. https://pravoslavie.ru/42594.html

При использовании статьи ссылка на сайт «Единая и Неделимая» обязательна.

Автор Абросимов Николай Алексеевич. Статья начата 16.02.2021 г.