Воздушный десант подполковника Ивана Николаевича Забелина 1945 года (СССР

= СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1945 года =

. Война Союза Советских Социалистических Республик против империалистической Японии 9 августа — 2 сентября 1945 года; особая кампания Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-45 годов и главная составная часть последнего периода Второй мировой войны 1939-45 годов. Ещё на Тегеранской конференции 1943 года глав правительств СССР, США и Великобритании советская делегация, идя навстречу предложениям союзников и стремясь укрепить антигитлеровскую коалицию, дала принципиальное согласие вступить в войну против милитаристской Японии после разгрома фашистской Германии. На Крымской конференции 1945 года президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль, не надеясь на быструю победу над Японией, вновь обратились к Советскому правительству с просьбой о вступлении в войну на Дальнем Востоке. Будучи верным союзническому долгу, Советское правительство дало обещание выступить против милитаристской Японии после окончания войны с фашистской Германией.

. 11 февраля 1945 года лидеры стран антигитлеровской коалиции Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали секретное соглашение, в котором предусматривалось вступление Союза ССР в войну на Советском Дальнем Востоке через 2-3 месяца после капитуляции фашистской Германии.

. 5 апреля 1945 года Советское правительство денонсировало советско-японский пакт о нейтралитете от 13 апреля 1941 года. В заявлении о мотивах денонсации говорилось, что пакт был подписан «… до нападения Германии на Союз ССР и до возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Англией и Соединёнными Штатами Америки, с другой. С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на Союз ССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в её войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого Пакта стало невозможным». Несмотря на это серьёзное предупреждение, японские милитаристы не извлекли уроков из разгрома фашистской Германии и отклонили условия Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, в которой Японии предлагалась безоговорочная капитуляция. (Советская историческая энциклопедия. – Москва. Статья «Советско-японская война 1945».)

Фото сделано 9 Мая 1945 года в Приморском крае. Надпись аккуратным почерком на обратной стороне гласит: «Сысоевка. Фотографировались в День Победы над немецкими полчищами. Адъютант генерала Красной армии лейтенант Рябущенко И.Л. Водитель — сержант Старостин Н. Красноармеец — Савицкая». Фото из личного архива Т.П. Шкитун.

. Главное командование советских войск на Дальнем Востоке создано решением Ставки Верховного Главнокомандующего от 30 июля 1945 г. в преддверии войны с Японской империей [Архив МО, фонд 132а, опись 2642, дело 39, лл. 155, 161; ИВИ. Документы и материалы, инв. № 9, лл. 470-471.]. Главнокомандующим советских войск на Дальнем Востоке решением ГКО от 30 июля 1945 г. был назначен Маршал Советского Союза Василевский Александр Михайлович. Штаб Главного командования располагался в гор. Чите [ИВИ. Документы и материалы, ф. 244, оп. 287, д. 54, л. 116] с 1 по 19 августа 1945 г., а с 20 августа по 3 сентября 1945 г. — в гор. Хабаровске [Второй этап войны с Японией. Аргументы времени]. Начальником штаба назначен генерал-полковник Семён Павлович Иванов (приказ Ставки ВГК № 11121 от 2 августа 1945 г.).

Фото. Александр Михайлович Василевский

Фото. Александр Михайлович Василевский (слева) и Фёдор Иванович Толбухин (справа) на наблюдательном пункте, 1944 год.

Фото. Герой Советского Союза, генерал Николай Петрович Каманин в рядах воинов 2-го Украинского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

«В июне сорок пятого было создано Главное командование советских войск на Дальнем Востоке. Главнокомандующим войсками на Дальнем Востоке стал Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа» Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, членом Военного совета — генерал-лейтенант Иосиф Васильевич Шикин, начальником штаба — генерал-полковник Семён Павлович Иванов. В июле, после получения директив Ставки, началась детальная проработка стратегической наступательной операции, получившей наименование Маньчжурской. Перед ней ставилась цель рассечь и разгромить по частям Квантунскую армию, не дав ей возможности отойти в глубь Китая. О том, какими силами располагала эта армия, я уже говорил. С нашей стороны в операции участвовали Забайкальский и Дальневосточный фронты, Приморская группа войск, войска Монгольской народно-революционной армии, Тихоокеанский флот и Амурская военная флотилия. Советским войскам было обеспечено превосходство в людях в 1, 2 раза, в танках и артиллерии — почти пятикратное, в авиации — двойное.» [с. 332] Работа инженерной и военно-геологической разведок заслуживала самой высокой похвалы. Уже к июлю, детализируя операцию, мы знали достаточно подробно, какие естественные препятствия придется преодолевать войскам на направлении главного удара, а стало быть, знали и как их преодолевать; имели точное представление о расположении узлов сопротивления и опорных пунктов, а значит, могли приступить к отработке действий по их штурму.

Не знал в ту пору отдыха и штаб инженерных войск фронта. Не разгибаясь трудились и «загражденец трёх фронтов» С. П. Назаров, и начальник технического отделения Н. П. Белов, и разведчик Дмитрий Андреевич Крутских (прим. — помощник начальника штаба инженерных войск Дальневосточного фронта, с 5 августа 1945 г. — 1-го Дальневосточного фронта), и наш бессменный снабженец С. Н. Кукушкин. На этот раз сил у нас было, как никогда, много. Каждая армия имела в своем составе по инженерно-сапёрной бригаде. А во фронтовом подчинении находились пять инженерно-сапёрных бригад (в том числе 20-я Свирская штурмовая), одна понтонно-мостовая, тяжёлый понтонно-мостовой полк, несколько отдельных понтонно-мостовых батальонов, три парка инженерных машин и ряд других подразделений.

Особое внимание, конечно, уделялось войскам, выводимым на направление главного удара. Так, 1-ю Краснознамённую армию было решено усилить 12-й инженерно-саперной бригадой, двумя понтонно-мостовыми батальонами, двумя парками инженерных машин, ротой полевого водоснабжения и гидротехнической ротой; 5-ю армию — 20-й Свирской штурмовой, 23-й и 46-й моторизованной инженерно-сапёрными бригадами и двумя понтонно-мостовыми батальонами. В общей сложности на долю 5-й армии приходилось 90 саперных рот, а другим армиям выделялось по 60 — 70…

Сказав, что офицеры штаба трудились не разгибаясь, я допустил явную оговорку. Они весьма часто разъезжали по бригадам и батальонам, проверяя, как занимаются понтонеры, как тренируются загражденцы, как идёт подготовка отрядов и групп штурма. Подполковник Дмитрий Андреевич Крутских (начальник разведки штаба инженерных войск фронта), например, активно участвовал в подготовке двух отрядов к захвату железнодорожных туннелей, которую вёл новый командир 20-й штурмовой бригады полковник А. И. Ефанов.

Речь шла о трёх туннелях КВЖД, которые находились на расстоянии от одного до трёх километров от нашей границы. Вдоль этой дороги протянулась одна из операционных линий нашего наступления. И миновать туннели она никак не могла — обходного пути не существовало. Но туннели — это мы знали точно — были заминированы. Противник мог в любой момент обрушить их взрывом. Вот и потребовалось разработать операцию, которая позволит предотвратить это нежелательное событие.

Отряды захвата туннелей мы не случайно решили взять из состава 20-й бригады. Она потому и называлась штурмовой, что предназначалась для штурма укрепрайонов и сильно укрепленных полос обороны. Бойцы бригады не были саперами в обычном смысле этого слова — их готовили к ведению всех видов боя в самой тяжёлой [с. 337] и необычной обстановке, а также к уничтожению сложных инженерных сооружений на фронте и в тылу врага. Каждый отряд состоял из штурмового инженерно-сапёрного батальона, роты ранцевых огнеметов, двух взводов автоматчиков и группы артиллерийского наблюдения. Во время операции их должны были поддержать бронепоезд и два дивизиона артиллерийские бригады РГК. Одним отрядом командовал майор В. И. Турин, другим — майор Ю. Я. Янкевич. Готовясь к выполнению задания, оба офицера до пота тренировали своих штурмовиков на местности, где находились наши туннели, похожие на те, что предстояло захватить и уберечь от разрушения.

К концу июля подготовка войск нашего фронта к операции была в основном завершена. (Хренов А.Ф. Мосты к победе. — Москва: Воениздат, 1982. Завершающий аккорд. Давний враг. — Стратегическая маскировка. — Все трудности — вместе. — Непроходимых путей нет! — 1-й Дальневосточный наступает. — Операция «Мост». – «И на Тихом океане… «)

. 8 августа 1945 года Советское пр-во направило правительству милитаристской Японии заявление о присоединении СССР к Потсдамской декларации и о принятии предложения союзников включиться в войну против Японии. Советское правительство заявило, что с 9 авг. СССР будет считать себя в состоянии войны с Японией

— — —

1- Советская историческая энциклопедия. – Москва. Статья «Советско-японская война 1945». Литература к статье: Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, т. 3, — Москва, 1947; История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945, т. 5, — Москва, 1963; Финал, — Москва, 1966.

2- Читайте на сайте ГУФО статью «Советско-японская война 1945» из Советской исторической энциклопедии.

— — —

= В январе 2025 г. посёлок Варфоломе́евка является Варфоломеевским сельским поселением, Яковлевский муниципальный округ, Приморский край Российской Федерации. Посёлок находится при станции Варфоломеевка Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги. Посёлок Варфоломе́евка расположен к юго-востоку от озера Ханка. От пос. Варфоломе́евка в северо-западном направлении в 1 км находится село Варфоломеевка Яковлевского района Приморского края. Посёлок входит в Варфоломеевское сельское поселение Яковлевского района Приморского края Российской Федерации. В 1937 г. возле посёлка Варфоломе́евка и станции Варфоломе́евка началось строительство двух аэродромов, железной дороги, складов ГСМ. В 1940 г. в посёлке Варфоломе́евка началось строительство производственных корпусов для авиаремонтных мастерских и двух 2-этажных жилых домов; была сформирована в/ч 21238, получившая название 90-е стационарные авиационные мастерские, задачей которых был ремонт авиатехники. Управление в/ч 21238 дислоцировалось в гор. Спасске-Дальнем; 90-е САМ переходят на штаты военного времени № 029/35А и пополняются личным составом, призванным из запаса. В 1942 г. управление в/ч 21238 (90-е САМ) перебазировались из гор. Спасск-Дальний в посёлок Варфоломе́евка и станцию Варфоломе́евка. =

= В январе 2025 г. село Варфоломе́евка находится в Яковлевском районе Приморского края Российской Федерации, является административным центром Варфоломеевского сельского поселения. Село Варфоломе́евка расположено к юго-востоку от озера Ханка. От с. Варфоломеевка в юго-западном направлении в 1 км находятся ж.д. станция Варфоломеевка и при ней посёлок Варфоломеевка. Село стоит на трассе Осиновка — Рудная Пристань. От с. Варфоломеевка в северо-западном направлении отходит автодорога к пос. Яковлевка (около 16 км), к гор. Спасску-Дальнему (.. км). От с. Варфоломеевка в юго-западном направлении идёт автодорога к гор. Арсеньеву (около 22 км). К с. Черниговка можно проехать по дороге через с. Яковлевку, гор. Спасск-Дальний. К с. Черниговка можно проехать через гор. Арсеньев, пос. Реттиховка. Село Варфоломеевка состоит собственно из села (с малоэтажными жилыми домами, восточнее перекрёстка на с. Яковлевку) и воинского гарнизона (с многоэтажными жилыми домами, западнее перекрёстка на с. Яковлевку). В селе размещается 799-й разведывательный авиационный полк 11-й воздушной армии ВВС России и военный аэродром. =

= На территории Дальнего Востока первая воздушно-десантная часть появилась в 1933 году, когда вышло постановление РВС о формировании в Отдельной Краснознамённой Дальне-Восточной армии отдельного авиадесантного отряда. Сформирован отряд был на аэродроме в селе Черниговка. В 1936 г. авиадесантный отряд был развёрнут в 5-й отдельный авиационный десантный полк, командиром которого был полковник Н. Тарасов. В то время аэродром Черниговка представляла собой настоящий аэродромный узел. В его составе находились несколько аэродромов, на которых базировались бомбардировочные полки, что позволяло в полной мере проводить учебно-боевые прыжки. К лету 1938 г. 5-й отд. авиаполк был переформирован в 211-ю воздушно-десантную бригаду. С началом формирования весной 1941 г. воздушно-десантных корпусов 211-я бригада в полном составе убыла в гор. Житомир и вошла в состав 1-го воздушно-десантного корпуса Киевского особого военного округа. В течение всей войны на территории Приморья не было воздушно-десантных частей, но летом (в июне) 1945 г. на аэродром в посёлке Варфоломеевка прибыла группа из 30 офицеров, которым предстояло подготовить несколько десантных отрядов. Базой для создания этих отрядов послужила 20-я моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная Свирская бригада. (Сайт В Контакте. Интересный Владивосток и удивительный Приморский. 2 авг 2016 год.) =

= Аэродром Мучная. В январе 2025 г. ж.д. станция Мучная — станция Дальневосточной железной дороги, населённый пункт село Черниговка. Расположены к юго-востоку от озера Ханка. Черни́говка — село, центр Черниговского района Приморского края. Расстояние до гор. Владивостока — 199 км, до гор. Спасска-Дальнего — 37 км, до с. Сибирцево — 20 км. Через село проходит Транссибирская магистраль (станция Мучная) и федеральная трасса «Уссури» Владивосток — Хабаровск. На военном аэродроме Черниговка «ВЕТРЯК» до 2009 г. дислоцировались два авиационных полка. =

ДИРЕКТИВА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ

2-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА О НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

7 августа 1945 г.

№ 83/нш 23.10 (забайкальское время)

В связи с дополнительными указаниями Ставки Верховного Главнокомандования срок начала боевых действий для войск Дальнего Востока переносится на 18.00 8.08.45 г. по московскому времени, или на 1.00 9.08.45 г. по хабаровскому времени.

Задачи для войск 2-го Дальневосточного фронта остаются прежними, и основная из них — обеспечение бесперебойной работы железной дороги в полосе фронта.

С утра 9.08.45 г. ввести в дело всю авиацию фронта по выполнению задач, предусмотренных планом.

Момент перехода в наступление главных сил фронта будет определён мною дополнительно.

О получении настоящей директивы и об отданных распоряжениях донести.

ВАСИЛЕВСКИЙ

ИВАНОВ

Печ. по: ЦАМО РФ. Ф. 66. Оп. 178499. Д. 8/1. Л. 194. Подлинник.

ПРИКАЗ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ КОМАНДУЮЩЕМУ ВВС О НАНЕСЕНИИ

БОМБОВОГО УДАРА ПО ГОРОДАМ ХАРБИН И ЧАНЧУНЬ

№ 84/нш 8 августа 1945 г.

В соответствии с директивой Ставки в ночь с 8 на 9 августа 1945 г. нанести удар силами 19 бак по городам Харбин и Чанчунь. На каждую цель выделить не менее 50 самолётов Ил-4.

Операцию построить таким образом, чтобы линию фронта (госграницу) самолёты пересекли в 1 час ночи, а удар нанесли в период 2.30-2.50, во всех случаях — по хабаровскому времени.

Иметь в виду повторный удар по этим же целям и в ночь с 9 на 10 августа 1945 г.

Об отданных распоряжениях донести.

ВАСИЛЕВСКИЙ

ИВАНОВ

Печ. по: ЦАМО РФ. Ф. 66. Оп. 178499. Д. 8/1. Л. 195. Подлинник.

. Маньчжурская наступательная операция 1945 года проходила с 9 августа по 2 сентября. В операции участвовали сухопутные войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов Вооружённых сил Союза Советских Социалистических Республик, Народно-революционной армии Монгольской Народной Республики во взаимодействии с Тихоокеанским флотом и Краснознамённой Амурской флотилией СССР. Цель операции – разгромить Квантунскую армию Японской империи, освободить северо-восточные области Китайской Народной Республики (Маньчжурию) и северные области Кореи. Уничтожение Квантунской армии лишило бы Японскую империю военно-экономической базы на материке Азия, был бы ликвидирован плацдарм агрессии против Союза Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республики и ускорено завершение 2-й мировой войны. Частями Маньжурской наступательной операции Вооружённых сил Союза Советских Социалистических Республик и Народно-революционной армии Монгольской Народной Республики были Харбино-Гиринская операция, Сунгарийская операция и Хингано-Мукденская операции, которые должны были провести фронты. 2-й Дальневосточный фронт, командующий войсками генерал армии М. А. Пуркаев, проводил Сунгарийскую операцию.

Фото. Маньчжурская операция 1945 года.

= ХАРБИ́НО-ГИРИ́НСКАЯ ОПЕРÁЦИЯ 1945 ГОДА =

. Харби́но-гири́нская операция 1945 года — это наступательная операция войск 1-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота, проведённая 9 авг. – 2 сент.; часть стратегической Маньчжурской операции 1945 года. Цель — во взаимодействии с войсками Забайкальского и 2-го Дальневосточного фронта разгромить войска япон. Квантунской армии в вост. части Маньчжурии и Сев. Корее.

К нач. операции в состав 1-го Дальневосточного фронта (Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков) входили 35-я, 1-я Краснознамённая, 5-я и 25-я армии, Чугуевская оперативная группа (2 стрелк. дивизии, 2 укреплённых р-на), 10-й мех. корпус, 126-й лёгкострелковый корпус (с 25 авг.), 9-я ВА, Примор. армия ПВО страны (ок. 589 тыс. чел., 11 430 орудий и миномётов, 274 реактивно-миномётные установки, 1974 танка и САУ, 1137 самолётов). Сов. войскам противостояли войска Квантунской армии: 5-я и 3-я армии 1-го фронта (ген. С. Кита) — в вост. части Маньчжурии, 34-я А 17-го фронта — в Северной Корее. В полосе 1-го Дальневост. фр. (протяжённость 700 км), непосредственно у государственной границы в Приморье, пр-к имел крупные укреплённые р-ны: Хутоуский, Мишаньский, Суйфыньхэйский, Дуннинский, Дунсинч-жэньский, Хуньчуньский, Кенхынский. Основные силы япон. 1-го фр. занимали оборонительный рубеж в междуречье Мулинхэ и Муданьцзян.

Замысел советского командования: нанести гл. удар силами 1-й Краснознамённой армии и 5-й армии в направлении гг. Муданьцзян, Гирин, Чанчунь и частью сил на Харбин, вспомогат. удары – 35-й армии из р-на Лесозаводска на г. Мишань и 25-й армии на гг. Ванцин, Ту-мынь, совм. с войсками Забайкальского и 2-го Дальневост. фр. окружить и разгромить осн. силы Квантунской армии; на Чугуевскую оператив. группу совм. с Тихоокеан. флотом (адм. И. С. Юмашев) возлагалась оборона мор. побережья севернее гор. Владивостока. (Энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945». — Москва. 1985. Статья «Харби́но-Гири́нская операция 1945».)

. В ночь на 9 августа началось наступление войск 1-го Дальневосточного фронта действиями передовых отрядов и пограничников, под проливным дождём, без арт. подготовки. К утру передовые отряды продвинулись в глубь вражеской обороны на 3–10 км. В 8 ч 30 мин перешли в наступление гл. силы фронта. В первый день 5-я армия прорвала японский Суйфыньхэйский укрепрайон и продвинулась до 23 км. 1-я Краснознамённая армия, наступая через горную тайгу при полном бездорожье, преодолела за день 5-6 км. (Энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945». — Москва. 1985. Статья «Харби́но-Гири́нская операция 1945».) — 9 августа 19-я воздушная армия наносила бомбовые удары по военным объектам в районах городов Чанчунь и Харбин, осуществляла авиационную поддержку 1-й Краснознамённой и 5-й армиям при прорыве обороны японских войск. Японские войска уже знали силу ударов советской авиации. Может быть, появление на их аэродроме советских самолётов было воспринято без больших эмоций. Командующим 9-й воздушной армией был генерал-полковник авиации Соколов Иван Михайлович (28.06.1945 г. – 3.09.1945 г.). Командиром 19-го бомбардировочного авиационного корпуса был генерал-лейтенант авиации Волков Николай Андреевич. — Личный состав 20-й моторизованной штурмовой инженерно-сапёрной Свирской бригады участвовал в прорыве обороны японских войск.

. 9 августа 2-й Дальневосточный фронт. На левом фланге фронта войска 15-й армии и 5-го отд. стр. корпуса 2-го Дальневосточного фронта перешли в наступление, при помощи Краснознамённой Амурской воен. флотилии форсировали реки Амур и Уссури, развивали наступление на отдельных направлениях вглубь Маньчжурии. Гл. удар наносила 15-я армия вдоль р. Сунгари на город Харбин, вспомогательный удар наносил 5-й отд. стрелковый корпус на города Жаохэ, Баоцин. (Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. — Москва: Советская энциклопедия. М. М. Козлов. Редколлегия: Ю. Я. Барабаш, П. А. Жилин (зам. гл. ред.), В. И. Канатов (отв. секретарь) и др.. 1985. Статья «Сунгарийская операция 1945». Читайте на сайте «Наука. История. Величие»; Сайт «МО РФ». Статья «Сунгарийская операция 1945».) — 9 августа 10-я воздушная армия наносила бомбовые удары по военным объектам японских войск. — Личный состав 21-й моторизованной штурмовой инженерно-сапёрной Клайпедской бригады участвовал в прорыве обороны японских войск. — Местность, в которой предстояло вести наступление войскам 388-й сд 15-й армии вглубь Манчжурии (вдоль р. Сунгари) представляла собой сильно заболоченную равнину. В районе наступления практически отсутствовали шоссейные дороги, и слабо была развита сеть грунтовых дорог. Практически весь июль и начало августа 1945 г. шли проливные дожди. Реки вышли из берегов, болота наполнились водой. Многие дороги стали совершенно непроезжими. Всё это сильно затрудняло преодоление и так труднопроходимой местности. Река Амур и так представлявшая собой широкую водную преграду на некоторых участках вследствие разлива и низких берегов стала достигать 20-25 км в ширину. Из-за непрерывных дождей местность вбили берега р. Амур оказалась затопленной. В местах сосредоточения войска были вынуждены находиться на расстоянии 20-40 км от реки. Дождями и движением войск и техники все дороги в районах сосредоточения были приведены в непроезжее состояние. После гор. Цзямусы равнинная местность удобная для наступления сужалась до узкого коридора шириной 15-30 км вдоль р. Сунгари. Справа и слева этого коридора располагались горные массивы. (Сайт . Статья «388-я Харбинская стр. дивизия»

. 10 августа 1-й Дальневосточный фронт. «Через день (10 августа) выехал в район города Муданьцзяна. Наступление нашей ударной группировки здесь замедлилось, и командующий послал меня разобраться в причинах. Разобрался, доложил о них К. А. Мерецкову. Он принял решение повернуть основные силы 5-й армии в обход города Муданьцзяна на город Гирин, а на 1-ю Краснознамённую возложить захват города с последующим продвижением в сторону города Харбина. Тогда же на город Гирин был двинут и 10-й мехкорпус, которым усилили 25-ю армию. На левом крыле фронта, где она [с. 341] действовала, события развивались динамично.» (Хренов А.Ф. Мосты к победе. — Москва: Воениздат, 1982.)

. 10 августа 2-й Дальневосточный фронт. На левом фланге фронта войска 15-й армии и 5-го отд. стр. корпуса вели бои на южном побережье р. Амур и западном побережье р. Уссури. Корабли Краснознамённой Амурской воен. флотилии, двигаясь по рекам Амур и Уссури, поддерживали огнём своих орудий и пулемётов сухопутные войска. На правом фланге фронта 10 авг. войска 2-й Краснознамённой армии перешли в наступление, при помощи Краснознамённой Амурской воен. флотилии они форсировали реку Амур. (Сайт «МО РФ». Статья «Сунгарийская операция 1945».)

+. 11 августа 1-й Дальневосточный фронт. C 10 августа основные силы 5-й армии обходили город Муданьцзян и двигались на город Гирин, а 1-я Краснознамённая армия вела бои с гарнизоном города. На город Гирин двигался 10-й мехкорпус 25-й армии. На левом фланге фронта, где действовала 25-я армия, события развивались динамично. 11-го августа моряки-тихоокеанцы высадили десант разведчиков в корейском порту Юки (Унги). (Хренов А.Ф. Мосты к победе. — Москва: Воениздат, 1982.)

+. 11 августа 2-й Дальневосточный фронт. На левом фланге фронта войска 15-й армии и 5-го отд. стр. корпуса вели бои на южном побережье р. Амур. Корабли Краснознамённой Амурской воен. флотилии, двигаясь по реке Амур, поддерживали огнём своих орудий и пулемётов сухопутные войска. На правом фланге фронта 11 авг. войска 2-й Краснознамённой армии вели бои на южном побережье р. Амур. Корабли Краснознамённой Амурской воен. флотилии, двигаясь по реке Амур, поддерживали огнём своих орудий и пулемётов сухопутные войска.

+. 12 августа 1-й Дальневосточный фронт. В корейский порт Юки (Унги) были переброшены основные силы десанта. Тогда же началась высадка в порту Расине (Наджине). На помощь десантам, пополнение для которых шло морем, устремились вдоль побережья соединения 25-й армии.

. 12 августа 2-й Дальневосточный фронт. За три дня боёв войска фронта очистили от японских войск всё правобережье р. Амур.

. 13 августа 1-й Дальневосточный фронт. 26-й стрелковый корпус 1-й Краснознамённой армии завязал бои на улицах гор. Муданьцзяна. Войска 5-й и 25-й армий и 10-го механизированного корпуса вели наступление на гири́нском направлении. К 13 августа левофланговые соединения 25-й армии при поддержке артиллерии кораблей Тихоокеанского флота овладели долговременными укреплениями пр-ка на границе с Кореей и совместно с морскими десантами – портами Унги (Юки) и Наджин (Расин), лишив тем самым Квантунскую армию связи с островной частью Японской империи и отрезав её главным силам пути отступления на Корейский полуостров в Корею. На правом крыле 1-го Дальневосточного фронта успешно наступала 35-я армия. (Энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945». — Москва. 1985. Статья «Харби́но-Гири́нская операция 1945».)

Фото. Переправа стрелкового подразделения через водную преграду. Великая Отечественная война 1941-45 годов.

Фото. Переправа инженерно-сапёрного подразделения через водную преграду. Великая Отечественная война 1941-45 годов.

«Путь Квантунской к отступлению в метрополию был отрезан. Весть о десантах невольно вызвала в памяти давние, но незабываемые события. Как наяву, увидел я Феодосию, корабли, дерзко входящие в занятый врагом порт и высаживающие батальоны прямо на причалы… На этом цепочка ассоциаций не оборвалась. Мысли настойчиво кружили вокруг Харбина и Гирина — главных объектов нашего наступления.

У меня появилась идея, с которой и пошёл к Мерецкову:

— Есть предложение, Кирилл Афанасьевич, по скорейшему захвату Харбина и Гирина.

— Интересно! Докладывай, что там тебя осенило.

— Надо срочно готовить и высаживать там воздушные десанты.

— А ты разве не знаешь, что у нас нет парашютных полков?

— В том-то и суть, что парашютисты не потребуются. У нас достаточно транспортной авиации. Десанты можно высадить прямо на аэродромы, после посадки самолетов. Сыграем на полной внезапности.

— Ну что ты, что ты, — быстро, в присущей ему манере произнёс Мерецков. — И не говори! Это авантюра чистой воды.

— Почему авантюра? Я кое-что рассчитал…

— Нет, нет, — заключил командующий. — Не будем об этом…

Однако идея о высадке воздушных десантов не была похоронена. (Хренов А.Ф. Мосты к победе. — Москва: Воениздат, 1982.)

. 13 августа 2-й Дальневосточный фронт. За 10-13 авг. войска фронта прорвали японские Фуцзиньский, Жаохэйский и Сахалянский укрепрайоны, а затем развернули наступление в глубь Маньчжурии. Соединения 15-й армии наступали по обоим берегам реки Сунгари. Бездорожье и заболоченная местность сильно затрудняли продвижение войск. В этих условиях широко использовались корабли Краснознамённой Амурской воен. флотилии, к-рые высаживали десанты, игравшие роль передовых отрядов, поддерживали арт. огнём и перебрасывали наступавшие войска, содействовали захвату прибрежных опорных и населённых пунктов. На отд. участках сов. войскам приходилось преодолевать упорное сопротивление отступавшего пр-ка. (Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. 1985. Статья «Сунгарийская операция 1945».)

. 14 августа 1-й Дальневосточный фронт. К исходу дня сов. войска 1-го Дальневосточного фронта продвинулись в глубь Маньчжурии на 120-150 км. (Энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945». — Москва. 1985. Статья «Харби́но-Гири́нская операция 1945».) 26-й стрелковый корпус 1-й Краснознамённой армии вёл бои на улицах гор. Муданьцзяна. Войска 5-й и 25-й армий и 10-го механизированного корпуса вели наступление на гири́нском направлении.

. 14 августа 2-й Дальневосточный фронт. Соединения 15-й армии овладели японским Синшаньчжэнским УР. 5-й отд. стр. корпус захватил гор. Баоцин. (Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. 1985. Статья «Сунгарийская операция 1945».)

. 15 августа 1-й Дальневосточный фронт. «Через два дня, когда главная группировка продвинулась вперёд уже на полторы сотни километров, меня вызвал Мерецков.

— Ну, Аркадий Фёдорович, — спросил он, — готовы твои десанты?

— Готовятся, товарищ командующий, под непосредственным руководством подполковников Забелина и Крутских, — ответил я. [с. 342]

— Вот и хорошо. На днях они могут пригодиться. Если японцы взорвут в Харбине и Гирине мосты через Сунгари, нашим войскам придётся там долго топтаться. Стало быть, задача десантов: захватить мосты и не допустить их разрушения. Готовь людей и жди команды…

С этого часа подготовка десантников приобрела вполне конкретный характер. Предстоящую операцию мы окрестили между собой операцией «Мост». Десанты, конечно же, формировались в 20-й штурмовой бригаде. В каждый из отрядов входило сто пятьдесят человек. Это были отборные, испытанные сапёры-штурмовики, в основном из тех, кто участвовал в захвате туннелей. На вооружении у них имелись автоматы, пулемёты, огнемёты, гранаты, заряды взрывчатки. Оснащались отряды и радиостанциями «Север». Все бойцы получили планы города с обозначенными путями от аэродромов к мостам и другим важным объектам. Офицеры разведуправления фронта и переводчики проводили с будущими десантниками занятия. Предусматривались все возможные варианты действий. Скрупулёзно отрабатывалась радиосвязь. (Хренов А.Ф. Мосты к победе. — Москва: Воениздат, 1982.)

+. 15 августа 2-й Дальневосточный фронт. На кораблях Амурской воен. фл. был перевезён по р. Сунгари 632-й сп 388-й сд 15-й армии высадившийся 15 августа в район гор. Чэхунь откуда начал наступление на гор. Цзямусы. В районе гор. Цзямусы японцы сосредоточили до 3500 человек. (Сайт . Статья «388-я Харбинская стр. дивизия»)

. 16 августа 1-й Дальневосточный фронт. Соединения 1-й Краснознамённой и 5-й армий, овладев гор. Муданьцзяном, расчленили японский 1-й фронт Квантунской армии и развернули стремительное наступление на города Харби́н и Гири́н. В тот же день, 16 августа, десант Тихоокеанского флота захватил япон. воен.-мор. базу в Корее Чхонджин (Сейсин; см. Сейсинская операция 1945). (Энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945». — Москва. 1985. Статья «Харби́но-Гири́нская операция 1945».)

«16 августа город Муданьцзян наконец пал, и 1-я Краснознамённая двинулась на город Харбин. Ещё двумя днями раньше, т. е. 14 августа, японское правительство приняло решение о капитуляции, но приказ о прекращении военных действий в войска не поступил. Квантунская армия продолжала сражаться. Её штаб обратился к советскому командованию с просьбой прекратить наступление, но своё обещание сложить оружие ничем не подкрепил. (Хренов А.Ф. Мосты к победе. — Москва: Воениздат, 1982.)

- Фото. Переправа стрелкового подразделения через водную преграду. Великая Отечественная война 1941-45 годов.

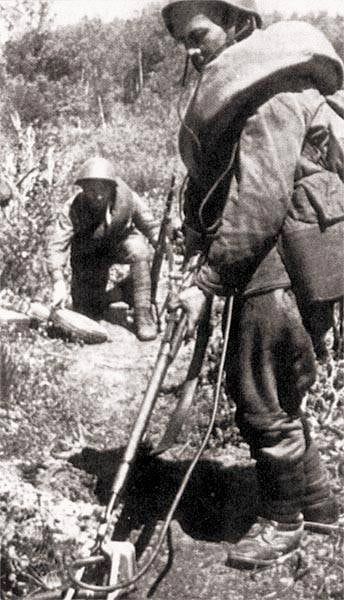

Фото. Проделывание прохода в минном поле. Великая Отечественная война 1941-45 годов.

Фото. Атака советских войск. Великая Отечественная война 1941-45 годов.

. 16 августа авиадесантные отряды (особого назначения; специального назначения) 1-го Дальневосточного фронта были сосредоточены в районе аэродромов «Мучная» (с. Черниговка и ж.д. ст. Мучная) и «Хороль» (с. Хороль и ж.д. ст. Хорольск). Семь транспортных самолётов, Си-47 и Ли-2, 281-го авиационного транспортного полка находились в постоянной готовности к вылету.

Для примера ставлю фотографии.

Фото. Погрузка в транспортный самолёт Ли-2 подразделений 2-й Чехословацкой воздушно-десантной дивизии. Великая Отечественная война 1941-45 годов.

Фото. Разгрузка транспортного самолёта Ли-2. Великая Отечественная война 1941-45 годов.

. С 17 авг. на 1-м Дальневосточном фронте началась массовая сдача япон. войск в плен. (Энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945». — Москва. 1985. Статья «Харби́но-Гири́нская операция 1945».)

«17 августа Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза А. М. Василевский ответил командующему японской Квантунской армией О. Ямадо: «Предлагаю… с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые действия против советских войск на всем фронте, сложить оружие и сдаться в плен… Как только японские войска начнут сдавать оружие, советские войска прекратят боевые действия».» (Хренов А.Ф. Мосты к победе. — Москва: Воениздат, 1982.)

. 17 августа 2-й Дальневосточный фронт. 17 августа на аэродроме в гор. Цзямусы посадочным способом был высажен отряд специального назначения, под командованием командира 388-й стрелковой дивизии полковника Николая Фёдоровича Мулина. Десант доставили на самолётах … авиационного транспортного полка. — 17 августа 394-й сп 361-й сд, 2/327-го сп 34-й сд и 632-й сп 388-й сд предприняли атаку на японские позиции гор. Цзямусы и после ожесточённого боя овладели гор. Цзямусы. Гарнизон врага, до 3500 человек, был разгромлен. Большая часть манчжурских и японских солдат гарнизона были уничтожены и 1700 сдались в плен. Остатки гарнизона мелкими группами отошли в ю-з направлении. (Сайт . Статья «388-я Харбинская стр. дивизия») — Соединения 15-й армии совместно с Амурской воен. флотилией овладели гор. Цзямусы. 5-й отд. стр. корпус (с 15 авг. – в составе 15-й А) продвигался к гор. Боли, обеспечивая наступление 15-й армии с юга. (Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. 1985. Статья «Сунгарийская операция 1945».) — Очистив от японских войск гор. Цзямусы войска 15-й армии получили возможность наступать вдоль р. Сунгари по обоим берегам на гор. Харбин. После гор. Цзямусы равнинная местность удобная для наступления сужалась до узкого коридора шириной 15-30 км вдоль р. Сунгари. Справа и слева этого коридора располагались горные массивы.

. 18 августа 1-й Дальневосточный фронт. «18 августа штаб 1-го Дальневосточного фронта решил начать операцию «Мост». Отряды погрузились на самолёты. Первый отряд возглавил заместитель командующего инженерными войсками 1-го Дальневосточного фронта подполковник Иван Николаевич Забелин. С ним следовал представитель фронта заместитель начальника штаба 1-го Дальневосточного фронта генерал-майор Георгий Акимович Шелахов, уполномоченный вести переговоры о капитуляции с японским командованием. Вторым отрядом командовал помощником начальника штаба инженерных войск 1-го Дальневосточного фронта подполковник Дмитрий Андреевич Крутских. [с. 343] Военный совет здесь представлял гвардии полковник Валерий Павлович Лебедев. Во второй половине дня транспортные машины взмыли в воздух. Их прикрывали истребители и сопровождали бомбардировщики. Первый отряд взял курс на Харбин, второй — на Гирин. Около семи часов вечера оба отряда благополучно приземлились в назначенных местах. Их появление было столь неожиданным, что противник не оказал никакого сопротивления. Аэродромная охрана разбежалась. Наши десантники овладели аэродромами со всеми их объектами и службами.» (Хренов А.Ф. Мосты к победе. — Москва: Воениздат, 1982.)

«Вскоре после приземления, — вспоминал потом командир первого отряда десанта, действовавшего в Харбине, Иван Николаевич Забелин, — оказался в плену начальник штаба Квантунской армии генерал-лейтенант Хата с группой генералов и офицеров. Он был доставлен в советское консульство, где генерал-майор Георгий Акимович Шелахов вручил ему ультиматум о капитуляции. Генералу Хата было также заявлено, что в случае отказа будут подвергнуты уничтожающей бомбардировке аэродром и места расположения японских войск.

К началу переговоров десантники уже успели захватить мосты, а к 23. 00, заняв железнодорожный узел, телеграф, полицейское управление, почтовые учреждения и другие объекты, полностью овладели городом. Действовали отряды решительно и стремительно. Особенно отличились старший лейтенант И. Кулак, капитан А. Строганов, старшие сержанты Н. Романов, Г. Малыгин, В. Прокофьев, Г. Гангусов, рядовой А. Юмашев. Большую помощь десантникам оказали жители Харбина. Они вылавливали японских солдат и офицеров, указывали нашим воинам узлы связи, штабы, военно-промышленные объекты, не давали оккупантам эвакуировать или уничтожать материальные ценности».

Примерно таким же образом развивались события и в Гирине. Противник был деморализован и не способен к организованному сопротивлению. Японцы начали сдаваться. Не везде, не одновременно, но капитуляция, по сути дела, началась. Дело шло к концу…» (Хренов А.Ф. Мосты к победе. — Москва: Воениздат, 1982.)

. Высадившийся на харбинском аэродроме советский десант во главе с подполковником Иваном Николаевичем Забелиным был малочисленным и без помощи отрядов самообороны русской харбинской молодёжи (ШОХ – штаб обороны Харбина) не смог бы выполнить поставленных перед ним задач. По этому поводу Маршал Советского Союза К. А. Мерецков, командовавший 1-м Дальневосточным фронтом, который наносил главный удар по японским войскам в Маньчжурии, в своих воспоминаниях пишет, что «харбинская молодёжь активно помогала советским войскам. Вооружившись, она взяла под охрану к нашему прибытию средства связи и другие государственные учреждения. Конечно, 120 наших десантников в огромном городе не могли много сделать».

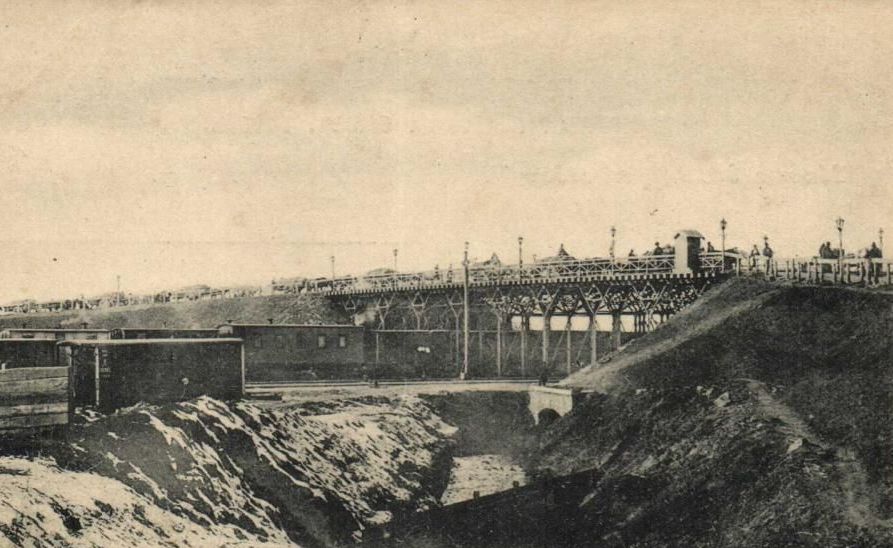

Фото. Город Харбин. Железнодорожный мост через реку Сунгари.

Фото. Город Харбин. Автомобильный мост из Нового города к Пристани на реке Сунгари.

. 18 августа 2-й Дальневосточный фронт. Войска 2-й Краснознамённой армии за 15-18 авг. овладели японским Суньуским укрепрайоном и гор. Суньу, где пленили 20-тыс. япон. Гарнизон. (Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. 1985. Статья «Сунгарийская операция 1945».)

. 19 августа 1-й Дальневосточный фронт. «На следующий день, 19 августа, я вылетел в гор. Муданьцзян. Осмотрел город. Оттуда самолётом же отправился в гор. Харбин. Там меня встретили Иван Николаевич Забелин и самый дорогой мне из всех армейских лейтенантов — лейтенант Пётр Хренов. Он тоже был в числе десантников. [с. 344] Вот тогда-то, в Харбине, обняв сына, я, кажется, впервые почувствовал, что это уже мир, что позади остались и Великая Отечественная и вторая мировая войны. И счастье, небывалое счастье захлестнуло меня…» (Хренов А.Ф. Мосты к победе. — Москва: Воениздат, 1982.)

. 19 августа в гор. Харбине советский отряд специального назначения (120 сапёров-штурмовиков) под командованием подполковника Ивана Николаевича Забелина удерживал аэродром и железнодорожный мост через реку Сунгари.

. Весть о том, что вечером 18 августа 1945 г., в канун праздника Преображения Господня, на харбинском аэродроме был высажен десант Красной Армии, с быстротой молнии разнеслась по городу. Утром 19 августа тысячи празднично одетых людей (многие с цветами) стали стихийно собираться на центральной — Соборной площади, терпеливо ожидая прибытия советских воинов. Не испугал собравшихся, даже сильный ливень.

«Наконец — как пишет очевидец — к собору быстро подходит автомобиль и выходит … офицер, настоящий русский офицер с золотыми погонами. Трудно забыть это первое «ура» по адресу этого первого русского офицера. Многие плакали. Совершенно незнакомые люди поздравляли друг друга. […] В соборе в это время совершался торжественный благодарственный молебен по случаю освобождения нас от японского ига».

Возглавлявшему богослужение архиепископу (позже митрополиту) Нестору (Анисимову), носившему тогда титул Камчатского, сослужили два викария Харбинской епархии: Димитрий (Вознесенский) архиепископ Хайларский и Ювеналий (Килин) епископ Цицикарский. Смертельно больной правящий архиерей митрополит Мелетий (Заборовский) не смог принять участия в этом торжестве. Над городом разносился неумолчный, как на Пасху, звон колоколов всех харбинских церквей.

. 19 августа 2-й Дальневосточный фронт. 19 авг. Амурская воен. флотилия и 632-й сп 388-й стр. дивизии захватили гор. Илань. (Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. 1985. Статья «Сунгарийская операция 1945».)

. 20 августа 1-й Дальневосточный фронт. В гор. Харбине советский отряд специального назначения (120 сапёров-штурмовиков) под командованием подполковника Ивана Николаевича Забелина удерживал аэродром и железнодорожный мост через реку Сунгари.

. Основные силы Краснознамённой Амурской военной флотилии поднимались вверх по реке Сунгари, поддерживая продвижение советских войск вдоль реки. По р. Сунгари корабли флотилии проникли в центральную часть Маньчжурии до гор. Харбина, обстреливая позиции противника, высаживая многочисленные тактические десанты в тыл японским войскам, наиболее крупные: в городах Гойцзя (10.08.1945, высажен стрелковый батальон), Айгунь (10.08.1945, высажен усиленный батальон), Цике (10.08.1945, высажены две стрелковые роты), Фуцзинь (11.08.1945), Сусутунь (15.08.1945, высажены две стрелковые роты), Мынгали (16.08.1945, высажены две стрелковые роты), Цзямусы (16.08.1945), Хунхэдао (17.08.1945, высажен стрелковый батальон), Саньсин (18.08.1945, высажены два стрелковых полка).

. 20 августа в 8 часов утра на Харбинский рейд прибыли советские бронекатера Краснознамённой Амурской военной флотилии. Сопротивления японцев не было, катера пришвартовались к пристани недалеко от здания штаба японской Сунгарийской флотилии. Через некоторое время десантники-моряки привели на борт катера БК-13 командующего японской Сунгарийской флотилией. Это был пожилой китаец в звании генерал-лейтенанта.

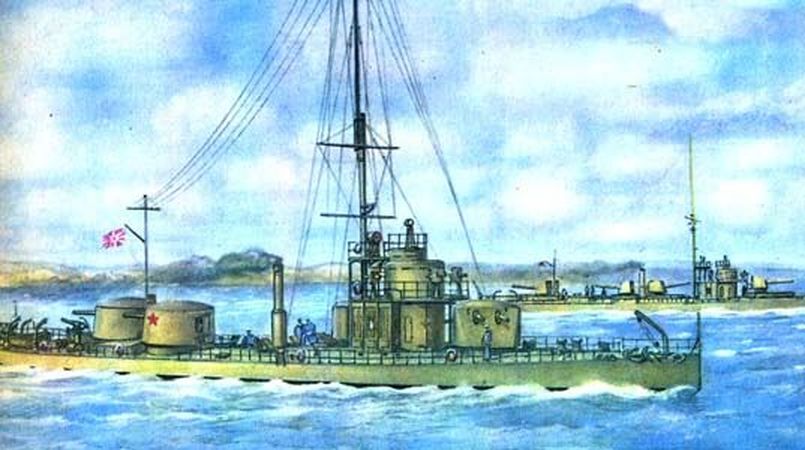

20 августа в полдень на Харбинский рейд прибыли советские мониторы «Ленин», «Сунь Ятсен» и «Красный Восток» 1-й бригады Амурской флотилии. По состоянию на август 1945 г. монитор «Ленин» имел четыре спаренные 120/50 башни, две 85-миллиметровые зенитные артиллерийские установки 90-К, два 37-миллиметровых 70-К и шесть 20-миллиметровых автоматов. Корабль мог принять на борт: три танка Т-26; 10 76-мм орудий 1927 года (780 кг); 15 45-мм орудий (425 кг); 5 122-мм гаубиц (1485 кг); войск — 350 человек. Такое усиление советских войск в городе имело большое значение для советского отряда специального назначения.

Фото. Монитор «Ленин».

Фото. Монитор «Сун-Ятсен».

= ХАРБИ́НО-ГИРИ́НСКАЯ ОПЕРÁЦИЯ 1945 ГОДА =

. С 18 по 24 августа для быстрого освобождения городов Харби́на, Гири́на, Пхеньяна и других городов в них были высажены воздушные десанты. Одновременно велись бои по ликвидации отдельных группировок противника, продолжавших сопротивление. В результате Харбино-Гиринской операции сов. войска разгромили японские 3-ю, 5-ю и 34-ю армии, захватили ок. 108 тыс. пленных, св. 700 орудий, 120 танков, ок. 360 самолётов и другие. воен. технику, продвинулись на терр. Маньчжурии до 200-300 км и во взаимодействии с Тихоокеан. флотом освободили от япон. захватчиков Сев. Корею. 18 наиболее отличившихся соединений и частей получили почётное наименование «Харбинские», 16 — «Уссурийские». (Энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945» (1985 год). Статья «Харби́но-Гири́нская операция 1945».)

. 20 августа 2-й Дальневосточный фронт. Войска 2-й Краснознамённой армии, преодолев к 20 авг. горный хр. Малый Хинган, развивали наступление передовыми отрядами на гор. Цицикар. (Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. 1985. Статья «Сунгарийская операция 1945».)

. 394-й сп 361-й сд 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта на кораблях Краснознамённой Амурской ВФ был переброшен в район города Сусутунь, где высадился на берегу. Утром 20 августа 394-й сп 361-й стрелковой дивизии вступил в гор. Саньсин, где погрузился на корабли 3-й бригады Амурской военной флотилии (3 канлодки, 4 бронеркатера, 3 ктш). Отряд по реке Сунгари пошёл к гор. Харбину.

. 20 августа соединения 15-й армии, командующий генерал-лейтенант Мамонов Степан Кириллович (17.10.1942 — 3.09.1945), 2-го Дальневосточного фронта вступили в гор. Харбин, который уже был захвачен воздушным десантом и Краснознамённой Амурской военной флотилией.

= СУНГАРИЙСКАЯ ОПЕРÁЦИЯ 1945 ГОДА =

. Сунгарийская наступательная операция войск 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с Амурской воен. флотилией, проводилась с 9 авг. по 2 сент.; операция была частью стратегической Маньчжурской операции. Цель операции — содействовать войскам Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов в разгроме япон. Квантунской армии.

Таким образом, к 20 августа план операции, большей частью, был реализован, и войска в оставшееся время Сунгарийской наступательной операции подавляли отдельные очаги сопротивления японских войск и принимали капитуляцию войск пр-ка. В результате С. о. они нанесли поражение войскам 4-й отд. армии и 1-го фр. Квантунской армии, захватили ок. 266 тыс. пленных, 286 орудий, 86 танков, много др. боевой техники и боеприпасов, освободили от япон. захватчиков сев. и сев.-вост. части Маньчжурии.(Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. 1985. Статья «Сунгарийская операция 1945».)

. 21 августа в гор. Харбине советский отряд специального назначения (120 сапёров-штурмовиков) под командованием генерал-майора Георгия Акимовича Шелахова удерживал аэродром и железнодорожный мост через реку Сунгари.

21 августа на Харбинском рейде находились советские бронекатера и мониторы «Ленин», «Сунь Ятсен» и «Красный Восток» 1-й бригады Амурской флотилии.

. 22 августа в гор. Харбине советский отряд специального назначения (120 сапёров-штурмовиков) под командованием генерал-майора Георгия Акимовича Шелахова удерживал аэродром.

22 августа на Харбинском рейде находились советские бронекатера и мониторы «Ленин», «Сунь Ятсен» и «Красный Восток» 1-й бригады Амурской флотилии..

22 августа на кораблях 3-й бригады Амурской флотилии в гор. Харбин был доставлен из района гор. Саньсина 394-й стрелковый полк 361-й стрелковой дивизии (II формирования) 15-й армии, направленный для разоружения японского гарнизона. Советские стрелки-десантники принимали под охрану мосты через реку Сунгари, железнодорожный вокзал, административные здания и промышленные объекты.

. 23 августа в гор. Харбине советский отряд специального назначения (120 сапёров-штурмовиков) под командованием генерал-майора Георгия Акимовича Шелахова удерживал аэродром.

23 августа на Харбинском рейде находились советские бронекатера и мониторы «Ленин», «Сунь Ятсен» и «Красный Восток» 1-й бригады Амурской флотилии.

Советские стрелки-десантники принимали под охрану мосты через реку Сунгари, железнодорожный вокзал, административные здания и промышленные объекты. Стрелкам-десантникам сдавался личный состав 47-й японской пехотной бригады и 131-й смешанной бригады. До 25 августа 394-й стрелковый полк 361-й стрелковой дивизии находился в гор. Харбине, нёс службу по охране города.

. 24 августа в гор. Харбине советский отряд специального назначения (120 сапёров-штурмовиков) под командованием генерал-майора Георгия Акимовича Шелахова удерживал аэродром.

24 августа на Харбинском рейде находились советские бронекатера и мониторы «Ленин», «Сунь Ятсен» и «Красный Восток» 1-й бригады Амурской флотилии. До 25 августа 394-й стрелковый полк 361-й стрелковой дивизии находился в гор. Харбине, нёс службу по охране города. 474-й сп 361-й сд на кораблях Амурской флотилии перевозился в гор. Харбин.

Автор статьи Абросимов Николай Алексеевич из города Горска, 1960 г.р.